EMA症例160:10月解説

先ずは解説の公開が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

2024 年10 月症例にご参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。12月31 日時点で質問に回答をいただいた方は 190名いらっしゃいました。皆様の回答の集計結果を紹介します。尚、集計の関係上、表記の揺らぎなどは適宜調整させてもらったので、ご了承ください。

質問1:事前情報からどんな疾患を疑いますか?

| 回答数 | |

| 消化管穿孔 | 76 |

| 上部消化管出血 | 73 |

| 消化管潰瘍 | 12 |

| 急性冠症候群 | 7 |

| 大動脈解離 | 5 |

| 大動脈瘤破裂 | 4 |

| 腸閉塞 | 3 |

| 上腸間膜動脈閉塞症 | 2 |

| 急性腸間膜虚血 | 1 |

| 上腸間膜動脈解離 | 1 |

| 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |

| 出血性ショック | 1 |

| 消化器系疾患 | 1 |

| 胃炎 | 1 |

| 血管系 | 1 |

| 正中弓状靱帯圧迫症候群 | 1 |

消化管疾患、特に出血や穿孔などを挙げられた方が半数を超えており、その他虚血性心疾患や腹部内臓動脈疾患について言及されていました。急性発症の腹痛・ショックとして、緊急度が高い疾患を中心に検討いただいた結果と考えます。

質問2:現時点で、最も疑う疾患は何ですか?また最も除外したい疾患は何ですか?

| 最も疑う疾患 | 回答数 |

| 上部消化管出血 | 92 |

| 消化管潰瘍 | 81 |

| 消化管穿孔 | 9 |

| 出血性ショック | 2 |

| 腹腔動脈閉塞 | 1 |

| 胃静脈瘤破裂 | 1 |

| 抗がん剤の影響 | 1 |

| 最も除外したい疾患 | 回答数 |

| 消化管穿孔 | 70 |

| 急性冠症候群 | 18 |

| 胃・食道静脈瘤破裂 | 16 |

| 大動脈-消化管瘻 | 16 |

| 大動脈瘤破裂 | 11 |

| 大動脈解離 | 8 |

| 消化管出血 | 9 |

| 消化管潰瘍 | 5 |

| 上腸間膜動脈閉塞症 | 5 |

| 食道破裂 | 4 |

| 内臓動脈瘤破裂 | 3 |

| 心疾患 | 2 |

| その他出血(腹腔内など) | 3 |

| 腸閉塞・イレウス | 2 |

| 腸間膜虚血 | 2 |

| 喀血・気道出血 | 2 |

| 癌転移 | 1 |

| 大腸腫瘍 | 1 |

| 正中弓状靱帯圧迫症候群 | 1 |

| 胆嚢炎 | 1 |

| 妊娠 | 1 |

| 脳出血 | 1 |

| 敗血症 | 1 |

やはり下血が確認されたことから消化管出血自体は確定的であり、そこに合併している病態が無いか、内視鏡的止血術に向かう判断で良いか、と言った点に目を配っていただいているように思われました。特に、消化管穿孔などの内視鏡禁忌の疾患、そもそも血管内治療や外科的治療が必要な大動脈疾患・腹部内臓動脈瘤などへの警戒が伺われます。また「嘔吐を反復した結果Mallory-Weiss症候群を発症しているが、嘔吐の原因が致死的疾患」と言うパターンも考慮していただいていました。

質問3:次のアクションは何をしますか?

| 回答数 | |

| 胸腹部造影CT撮影 | 114 |

| 上部消化管内視鏡 | 24 |

| 中心静脈路確保(CVシース含む) | 16 |

| 観血的動脈圧モニタリング(CAシースを含む) | 16 |

| 確実な気道確保(経口 or 経鼻気管挿管・ラリンゲアルマスク含む) | 11 |

| 血液ガス分析 | 2 |

| 輸血・輸液負荷 | 3 |

| POCUS | 1 |

| 酸素投与 | 1 |

| 静脈路確保追加 | 1 |

半数以上の方が造影CT撮影を選択されており、質問2の回答通り、消化管穿孔や大動脈疾患除外の目的で選択された結果と思われました。

質問4:上部消化管内視鏡の前に行いたい処置・検査は何ですか?

| 回答数 | |

| 胸腹部造影CT撮影 | 73 |

| 確実な気道確保(経口 or 経鼻気管挿管・ラリンゲアルマスク含む) | 49 |

| 観血的動脈圧モニタリング(CAシースを含む) | 30 |

| 経鼻胃管挿入 | 16 |

| 中心静脈路確保(CVシース含む) | 13 |

| いずれも不要 | 8 |

| 胸腹部単純CT撮影 | 1 |

前問と同様にCT撮影が必要と言う意見が多い傾向は変わりませんが、確実な気道確保を選択される方が多くなっていました。吐血や上部消化管内視鏡による気道トラブルを意識した選択と思われました。

質問5は皆様の施設特性についての質問を検討していたのですが、諸般の事情で欠番となっております。申し訳ありません。

質問6:上部消化管内視鏡が不成功の吐血ショックにおいて次の治療選択肢は何ですか?

| 回答数 | |

| 該当科に連絡してIVRに移行する | 114 |

| 救急科でIVRに移行する | 40 |

| 該当科に連絡して開腹術に移行する | 28 |

| 救急科で開腹術に移行する | 7 |

| 他院へ転送する | 1 |

ここは施設特性・疾患にもよると思われ、悩ましく感じられたかと思います。侵襲の大きさや鎮痛鎮静の必要性もあるためか、手術に比してIVRを選択される施設が多いようです。

質問7:具体的に、どのような順番で対応を進めますか?

| 回答数 | |

| 透視下にREBOAを挿入し、Complete inflationした状態で造影CT撮影に行く | 17 |

| 透視下にREBOAを挿入し、Partial inflationした状態で造影CT撮影に行く | 56 |

| 透視下にREBOAを挿入し、Inflationせずに造影CT撮影に行く | 29 |

| 造影CTを撮影し、REBOA挿入の是非を決める | 38 |

| 非透視下にREBOAを挿入し、Inflationせずに造影CT撮影に行く | 19 |

| 非透視下にREBOAを挿入し、Partial inflationした状態で造影CT撮影に行く | 22 |

| 非透視下にREBOAを挿入し、Complete inflationした状態で造影CT撮影に行く | 2 |

| その他:REBOAは行わない | 3 |

| その他:造影CT後に透視室で救急科でREBOAをinflationする | 1 |

| その他:IVR-CT室に移動してCT後にREBOA挿入する | 1 |

REBOAの適応については後の解説でも触れますが、本症例ではTransient responderであり、不要とする方もいらっしゃったようです。またREBOA挿入に関しては透視下を選択される傾向が示唆されました。

質問8:あなたの属性は?

| 回答数 | |

| 専攻医:救急科 | 47 |

| 救急科専門医 | 43 |

| 初期研修医 | 33 |

| 専攻医:救急科以外 | 28 |

| 内科/総合診療科医 | 17 |

| 集中治療医 | 6 |

| 医学生 | 4 |

| その他 | 12 |

解説:

1. 吐血ショックにおける内視鏡とその準備

EMA症例と長くお付き合いしていただいている読者には、既視感があったかも知れません。実は、2019年5月の症例97で似たような展開がありました。(https://www.emalliance.org/education/case/kaisetsu97)この際のTake home messageは、下記3点でした。

1.誤嚥を予防する目的での気管挿管は重要であり、全身麻酔は止血に要する時間を短縮する意味でも重要である。

2.「吐血が続いている、もしくは、循環動態が不安定で胃の中に血液が残存していそうな患者」では積極的に気道確保を行うことが推奨されている。

3.循環動態不安定な吐血症例について、救急外来や集中治療室への出張内視鏡を含めたプロトコールを多職種・多診療科で作成することが望ましい。

緊急内視鏡中の切迫心停止など経験ある先生は少なくないのではないでしょうか?実際、Anesthesia Patient Safety FoundationのNewsletterでも内視鏡中の鎮静について複数の記事がヒットし、国際的にも重要な話題であることが理解できます。(例1:https://www.apsf.org/wp-content/uploads/newsletters/2019/0201-ja/APSF0201-JA.pdf, 例2:https://www.apsf.org/wp-content/uploads/newsletters/2022/0503-ja/APSF0503-JA.pdf)。

このように、ただでさえ十分な注意を払わねばならない上部消化管内視鏡中の鎮静ですが、本症例のようにショックとなれば、それ自体が確実な気道確保の適応と言えます。「吐血ショックは上部内視鏡前に挿管せよ」とお伝えしたいところです。

2. 消化管内視鏡で止血ができない場合、どうする?

皆さんもご存知の通り、上部消化管出血は自然止血が得られない症例が多く、下部消化管出血に比して致死率が高いことが特徴的です。消化管出血の第1選択は内視鏡的止血術であることに疑いようはありません。しかしながら、スコープ操作が困難な部位(胃体部小弯後壁、十二指腸球後部)や潰瘍・露出血管の状態によっては止血困難となる場合もあり、1%程度でIVRや外科手術など他治療の選択が必要となります。

経カテーテル的動脈塞栓術は、内視鏡的止血困難症例に対して外科手術同等の結果であり、消化性潰瘍ガイドライン2020(改訂第3版)でも推奨されています1)。しかしながら、技術的成功率93%に対して、臨床的成功率67%と相対的に低く、再出血する可能性ならびに手術移行が必要となる場合があることを認識しておく必要があります。また2024年5月1日時点でIVR専門医は全国1262名しか存在せず、夜間・休日に緊急IVRを専門医が担えない施設も少なくありません。この為、一括りに「内視鏡で止まらない消化管出血はIVRで!」と言えない実情があります。各施設での取り決めや、周辺施設でのIVRアクセスについて把握しておくと良いと考えます。

3.経皮的大動脈遮断術、いつやるの?どうやるの?

本邦で古くからIntra-Aortic Balloon Occlusion(IABO)として慣れ親しまれてきた手技ですが、2011年にResuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the aorta(REBOA)と言う言葉が出て以降、国際的にも注目されています。大腿動脈や上腕動脈から専用バルーンカテーテルを挿入して、大動脈を遮断する方法であり、蘇生的開胸術に比して低侵襲で大動脈遮断できることが特徴です。

外傷症例に対して利用される機会が多いですが、胸部外傷などで蘇生的に胸腔内の治療を要する症例などにおいては、蘇生的開胸術を超えるメリットが乏しいと言えます。また、REBOA挿入が生命予後を改善する確たるエビデンスはなく、遮断時間の長さに比例してリスクが高くなる下肢虚血や急性腎障害の発症率も無視できないことを肝に銘じる必要があるでしょう2)。従って、以下はエビデンスに基づく確たる治療方法の話ではなく、手技にまつわる一般的な注意・方法と考えていただければ幸いです。

それでは、REBOAの使い所は何処でしょうか?ズバリ「横隔膜以下に動脈性出血を有する出血性ショックにおける根治的止血術までの橋渡し」であると言えるでしょう。腹部外傷・骨盤外傷は当然のこと、大動脈・腸骨動脈瘤の破裂や消化管や婦人科臓器における動脈性出血においても有効とされています。これは遮断以遠での出血量を減らすと共に、血流の分布容積を減らすことで、脳血流・冠動脈血流低下を回避しながら、循環血液量を立ち上げることが可能であると説明されています。

尚、吐下血のセッティングでは静脈瘤性出血における使用を許容するかは議論が分かれるところです。前述の理屈であれば、静脈瘤出血の場合には間接的にしか出血量制御に寄与せず、動脈性出血ほどの効果を期待できないと考えられるからです。実際、十二指腸静脈瘤に対して用いた症例報告はありますが、あくまで症例報告の範疇であり、出血源不明の吐下血症例におけるREBOA使用はControversialであると認識しておく必要があるでしょう。

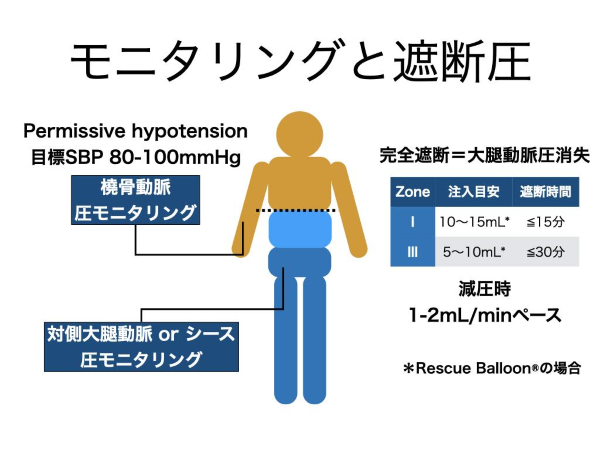

REBOA使用中の血行動態管理はPermissive hypotensionを目標に設定することが妥当とされています(図2)。ここに明確なエビデンスは無いものの、あくまで根治的止血術までの橋渡しであり、むしろ、REBOA無しで目標血圧の維持や止血が達成できるのであれば、そもそも使用する必要が無いと言えます。この為、遮断より近位の動脈でSBP 80-100mmHgを維持することが一般的とされています。この為、REBOAより近位での血圧をリアルタイムに管理できるように上肢(橈骨動脈あるいは上腕動脈)でのAライン確保が必要です。

図1:REBOA中の血行動態モニタリング

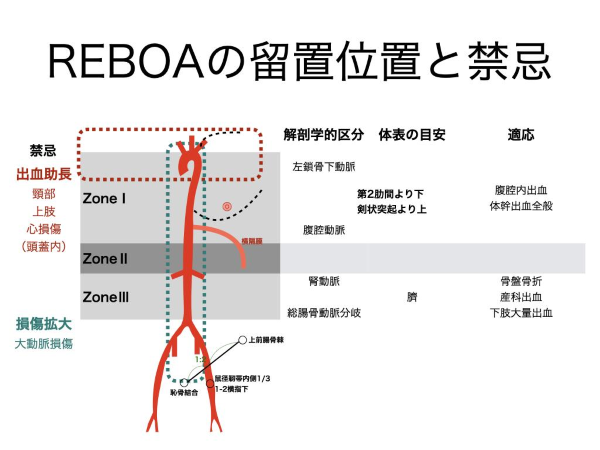

REBOAの留置部位についてはZone 1(左鎖骨下動脈〜腹腔動脈)とZone 3(腎動脈分岐〜総腸骨動脈分岐)の2つあり、前者は腹腔内出血や体幹部損傷全般で用いられる第一選択部位です。後者は産科出血や骨盤骨折、下肢開放骨折などで用いられ、今回のような吐下血症例ではZone 1に留置することとして良いと考えます。

図2:REBOAの留置位置

それでは、REBOAは何mLで膨らませるのが妥当でしょうか?これは留置場所・使用する商品によって異なるので一概には言い得ません。採用している商品の添付文書3,4)などを参考に院内でプロトコール化するのが望ましいかも知れません。尚、挿入手順についてはメーカーホームページからも閲覧できますので、参考にしてください5)。

ところで、REBOAはどのように留置するのが望ましいでしょうか?熟練した術者であればブラインド穿刺でも血管路確保自体は可能ですが、合併症対策として、エコーガイド下穿刺を原則とした方が良いでしょう。商品によりますが、比較的大口径のシース挿入となるので、下肢虚血や仮性動脈瘤予防の観点から総大腿動脈で可能な限りSingle wall punctureを心掛けるのが適切です。

また可能な限りは透視下で挿入する事が望まれます。国内で販売されているREBOAは迷入し難いJ型ワイヤーが採用されていますが、それでも迷入する可能性がゼロではありません。

とは言え、全例を透視下に挿入できない現状もあるとは思います。非透視下に挿入するのであれば、慎重に手応えを感じながら挿入していき、十分長が入る前に抵抗があれば、10-15cm引き抜いたところでワイヤーを捻り、先端の方向を変えて再度挿入することが推奨されます。もし人員が十分に確保できれば腹部大動脈内にワイヤーが存在することをエコーでリアルタイムにモニタリングする方法が知られており、これは非透視環境でECMOを確立する際にも有効な方法とされています。

REBOAの先端位置はレントゲンで確認するのが妥当でしょう。商品によってはエコーを用いて、腹部大動脈を肝臓経由で確認して、カテーテルマーカーが通過したことでZone 1に進入したことを担保する方法も紹介されています。しかしながら、あくまで商品に依存した方法ですので、最も普遍的な方法は単純X線写真、ないし、透視で確認する方法と言えます。画像で確認する前の目安としてZone 1の場合には乳頭程度の高さに合わせると良いでしょう。

4.経皮的大動脈遮断術による罪を自覚する

2023年11月に文献班で取り上げられた通り、外傷におけるREBOAは、出血死が増える点で有害とするRCTがイギリスから出ています。なんとREBOA群ではREBOAを用いない標準治療群に比して、止血完了までの時間が長くなっていたと言われています6)(https://www.emalliance.org/education/dissertation/202001278)。あくまで止血術までの橋渡しをするREBOAが逆に止血術までの時間を延長しているとすれば、それは百害あって一利なしであり、そもそも不適切な介入と言えます。一方、搬送中の心停止を予防するために、搬出開始までの時間を延長させずに挿入する、などのコンセプトが徹底できれば、選択肢になり得るかも知れません。

内因性疾患に対するRCTは未だ発表されておりませんが、いずれにせよ、止血術の完了が遅延するとすれば、それはあってはならないことです。REBOAにより得られる「見掛けのVital sign改善」が診療速度のギアを下げ、止血完了まで時間がかかってしまうのであれば、それこそ最大の罪だと言えるかも知れません。

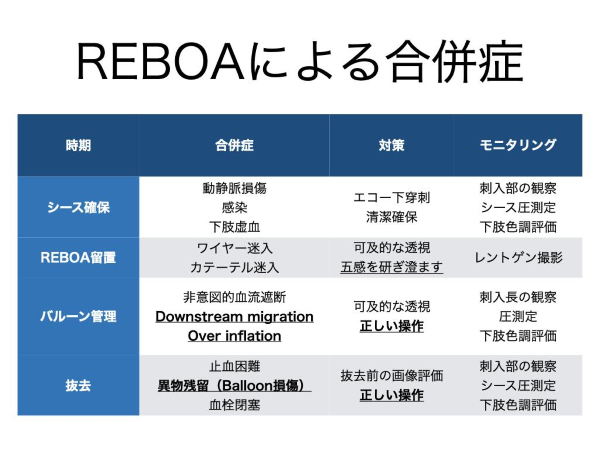

また遮断そのものによる下肢虚血や腎虚血によるコンパートメント症候群や急性腎傷害は周知のことでしょう。挿入操作による動静脈瘻、解離、抜去後の仮性動脈瘤と言ったECMOやIABPに類似した合併症(表1)についても把握が必要です。

表1:REBOAによる合併症

5. 罪を軽くしながら効果を期待するPartial REBOAとIntermitted REBOA

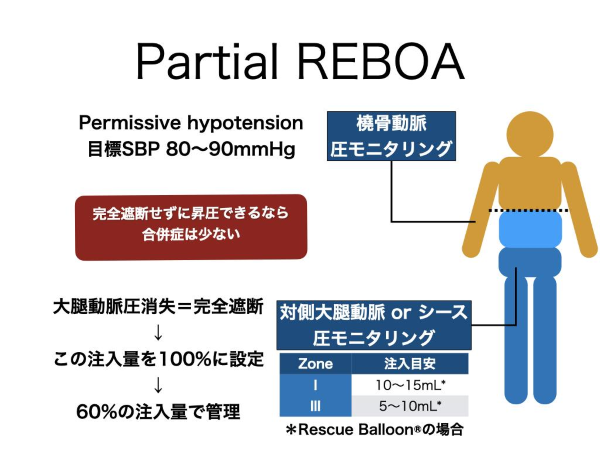

Partial REBOAはバルーン以遠を完全に遮断する程の圧はかけずに、分布容積を減らす方法です。外科的大動脈遮断では達成できない、REBOAならではの方法と言えるでしょう。具体的には、大腿動脈圧モニタリング可能なケースであれば、完全に脈波が消失する量の60%程度で管理する方法を指します(図3)。イメージとしては「中途半端に末梢血流が残る遮断」と考えて下さい。

バルーンと大動脈の隙間血流で尾側に血流が送られるので、臓器血流は多少担保されます。一方、より近位の臓器に血流が分布するので、結果として分布容積が減少、輸血に対する循環反応性が高まります。下肢虚血や腎傷害を減らし得ると期待されています。

また遮断しっぱなしにはせず、途中で遮断解除し、数分間のインターバルを置く方法をIntermitted REBOAと言います。これも間歇的に末梢血流が増えて臓器障害が減ると期待されていますが、遮断解除の度に分布容積が大幅に増大し、循環動態が崩れ易いと言うデメリットがあります。また、これらいずれの方法も、生理学的には有効と思われますが、この有効性を支持する大型研究はなく、確たるエビデンスがある方法ではないと認識下さい。

図3:Partial REBOA

症例の顛末:

造影CTを撮影すると、胃十二指腸動脈から十二指腸内に明確なExtravasationが生じていました。血圧は輸血で制御できなくなり、また少なくとも自院での外科的止血術は困難と外科医から回答されました。このため、IVR医が到着するまでの待機時間でREBOAを挿入、Zone 1でPartial inflationとして、血行動態の改善を確認しました。

その後、血管造影室へ移動、コイル塞栓術を行い、止血を得ました。翌日には抜管可能となり、後日の消化管内視鏡で多発十二指腸潰瘍による仮性動脈瘤であったと結論付けられました。最終的には2週間程度の経過で独歩退院されました。

参考文献:

1) 日本消化器病学会(編):消化性潰瘍ガイドライン2020 改訂第3版. 南江堂, 2020

2) DIRECT研究会(監): DIRECT REBOAセミナー公式テキスト REBOAハンドブック 改訂第2版. へるす出版, 2024

3) https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/480367/480367_21800BZZ10017000_A_01_08.pdf

4) https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/380082/380082_21200BZZ00250000_A_01_08.pdf

5) https://youtu.be/moeExHXph2Y?si=IHyMcPdVCMB1vOFY

6) Jansen JO, Hudson J, Cochran C, et al. Emergency Department Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in Trauma Patients With Exsanguinating Hemorrhage: The UK-REBOA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330(19):1862-1871. doi:10.1001/jama.2023.20850