[解説] 心電図36:4月心電図 1歳6ヶ月女児 - 一歳!? 見た事ないよ〜

みなさんは普段、小児を診る事はありますか?

<小児の評価。心電図はいつとる?>

救急隊からの申し送りでは、「枝豆を食べながら走り回っていたところ、突然泣き出したため抱き上げたところ、顔色不良(チアノーゼ)で呼吸がとまっているようだった。」ということでした。

この時点で、窒息(枝豆誤嚥)、痙攣、ALTE(Apparent Life-Threatening Event)などを考え、

ERでは小児蘇生の準備をしておきます。

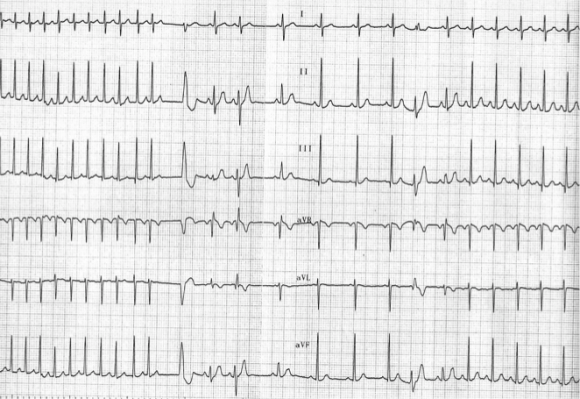

救急隊接触時、チアノーゼはほぼ消失し、バイタルもBP:138/56 mmHg, HR:230/min, SpO2:98%(RA), RR48/min,やや傾眠でした。

当院到着時のバイタルはBP:70/触診mmHg, HR:250/min, SpO2:98%(RA), RR34/min:, BT37.0℃で意識レベルは易刺激的でした。

1~10歳ではBP(70+Age×2)mmHg未満であれば低血圧です。

また洞性頻脈であれば通常、乳児で220/min未満、小児で180/min未満であり、HR250/minは明らかに異常です。

頻脈を診たら、

①まずはQRS幅がwideかnarrowかをみて、

②RR間隔が規則的か不規則かを確認します。

皆さんもそのような回答して頂きました。

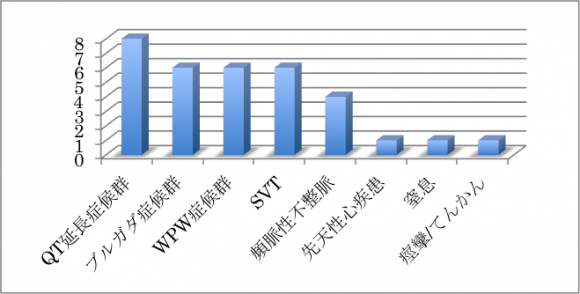

そして、今回は心電図症例ということもあり鑑別診断に心疾患が並びやすかったと思いますが、窒息やてんかんを挙げている方もいて素晴らしいと思いました。

ERではあらゆる状況を想定して診察にあたる必要がありますね。

心電図をみた後のみなさんの診断です。

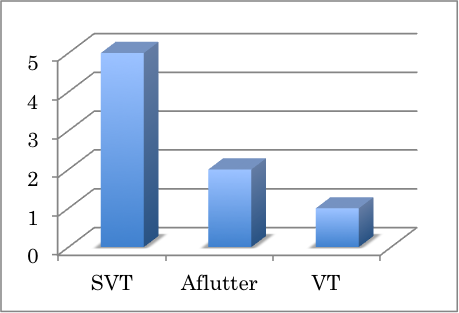

ご指摘の通り、この症例はSVT(Supraventricular tachycardia)でした。

幅の狭いQRSの頻脈の場合、小児では洞性頻脈とSVTをまず考えます。

突然発症であるところもSVTを示唆します。

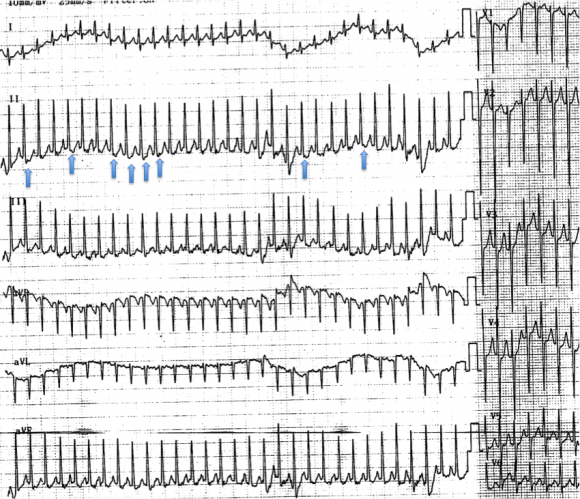

そういう目でみると、逆行性P波のようなものがちらりと見える気がします。

(HR300/min近い頻脈なので1:1の心房粗動(Atrial flutter)の可能性も考えられますが、心房粗動は小児ではuncommonであり、そのほとんどが先天性心疾患の術後や胎児期・新生児期です。)

<SVT>

SVTは心室の上部を起源とする異常に速いリズムでしたね。

副伝導路もしくは房室刺激伝導系を含むリエントリーが原因である事が多いです。

SVTは乳児期に心血管障害を起こす最も一般的な頻脈性不整脈です。

体動、刺激による心拍数の変動がほとんどないのもSVTの特徴の一つです。

乳児のSVTでよくみられる症状は、易刺激性、哺乳不良、頻呼吸、嗜眠傾向、嘔吐、蒼白、mottled skin、チアノーゼなどです。

乳児の場合、自分で症状を訴える事は難しいため、心拍出量が明らかに低下するまで長時間気づかれない可能性があり、うっ血性心不全の症状が起こって診断されることも多くなります。

では、乳児のSVTの初期対応は、どうすればいいのでしょうか?

<乳児のSVT、対応は??>

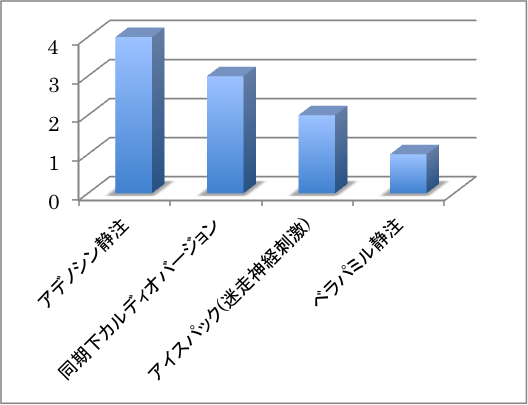

みなさん、アイスパック(迷走神経刺激)→アデノシン静注→同期下ショックの順にバックアップを準備して処置を行う、と回答されていました。

常に次の手を用意しておく、というのもERでは大切なアプローチですね。

<SVTの治療>

SVTの治療には迷走神経刺激、薬物療法、電気ショックなどの選択肢があります。

まずはすぐに簡単に行える迷走神経刺激を試します。

QRS幅が狭い頻拍で状態が不安定な場合は、迷走神経刺激を1回トライしている間に薬物療法や電気ショックの準備を行いましょう。(小児科専門医も呼びましょう)

<①迷走神経刺激>

健常な小児、乳児の場合、迷走神経が刺激されると心拍数が低下します。

SVTの患者では迷走神経反射により房室結節の刺激伝導が抑制され、頻拍が停止する事があります。

状態が安定しているのであれば、2回試し、それでも変化がないようなら別の迷走反射刺激を試してもいいでしょう。

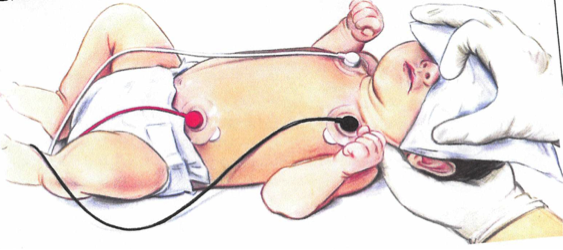

●小さいポリ袋に氷水を入れてアイスパックを作り、顔の上半分に15-20秒あてる方法は協力の得られない乳児にも施行できます。

・・・ 鼻/口を塞いだり、眼球圧迫しないよう注意が必要です。

●年長児であれば細いストローの出口を指で塞いでおいて吹かせる方法もあります(Valsalva Maneuver)。

・・・患児の協力が必要です。

●年長児では頸動脈洞マッサージも安全で簡単な方法です(CSM; carotid sinus massage)。

(出典:PALSスタディガイド-小児二次救命処置の基礎と実践より)

この症例では、診察時には血圧がやや低いものの循環不全の徴候は認めず、アイスパックをトライしました。

しかし、頻脈は変わらなかったためアデホスRの静注を行いました。

<②アデノシン静注>

迷走神経刺激でうまく洞調律が得られなければ、次はアデノシンの静注を考慮します。

SVTの治療薬でもあり、SVTとその他の頻脈(洞性頻脈)との区別にも有用です。

世界的に使用されるアデノシンはADPが使用されますが、日本ではアデホスR(ATP)を使用します。成人では用量が変わりますが小児ではADPと同じ用量です。

<投与方法>

・アデホスR0.1mg/kg(Max6mg)を急速静注

・すぐに生食5-10mLで後押し(半減期10秒以下)

→15~30秒で一瞬sinus pauseがおき、洞調律へ回復

・無効ならば、2回目は0.2mg/kg(Max12mg)に増量して投与可能

・骨髄内投与も可能

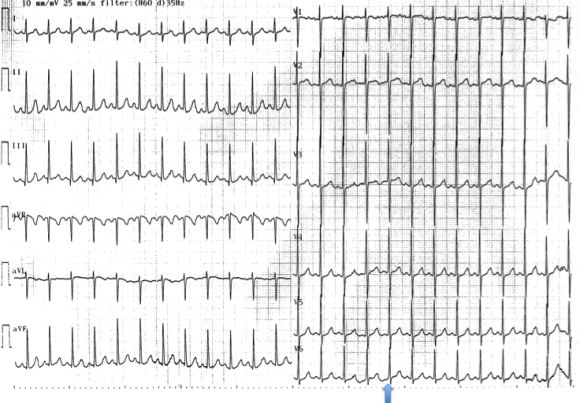

この症例は、アデホスR0.2mg/kgに増量したところで啼泣が止み、HR140/min台の洞調律に回復しました。

洞調律に戻った瞬間です。

心エコーではEbstein奇形などの明らかな異常は認めず、洞調律の心電図にてV5,6にΔ波(デルタ波)を認めたためWPW症候群の疑いで、繰り返すようならば成長を待ってアブレーションを行う予定となりました。

<③電気ショック>

苦痛を伴う処置ですので、可能な限りIVライン確保と鎮痛・鎮静を行います。

脈を触知するけれど、血行動態の不安定な頻脈性不整脈(心不全、低血圧、循環不良のサイン)の場合に、同期下カルディオバージョンを選択します。

(安定している頻脈性不整脈でも小児科専門医の指示のもと施行することもあります)

初回エネルギー量は0.5~1J/kgで2回目以降は2J/kgまで増量します。

なるべく小児科専門医と一緒に行いたいものですが、状態が不安定であれば躊躇してはいけません。

<④その他薬剤>

成人同様、アミオダロン、プロカインアミド、ベラパミルなどがありますが、低血圧やQT延長作用などの合併症も起こりうるため、小児科専門医の判断で使用すべきでしょう。

<Take Home Message>

①小児(特に乳児)は自分で症状を訴えられない。

・・・易刺激性、哺乳不良、頻呼吸、嗜眠傾向の原因が不整脈の場合もあることを忘れない。

②洞性頻脈であれば通常、乳児で220/min未満、小児で180/min未満。

・・・それ以上なら頻脈性不整脈を考えてモニター、心電図をとってみよう。

③小児のSVT。

まずは迷走神経刺激をしてみよう。だめならライン確保してアデホス0.1~0.2mg/kg急速静注。

・・・でも循環動態が不安定なら電気ショックをためらわない勇気!(早く小児科専門医を呼ぼう)

<参考>

#PALS AHAガイドライン2010準拠プロバイダーマニュアル

#Mark S, Link. Evaluation and Initial Treatment of Supraventricular Tachycardia; NEJM 2012;367:1438-48

#ACLS for Experienced Providers Manual And Resource text (G2010)

#Atrial tachycardia in children; UpToDate

#PALSスタディガイド-小児二次救命処置の基礎と実践

#http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2004_kodama_d.pdf