EMA症例170:8月解説

2025年8月症例にご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

疾患基盤型の症例ではなかったにもかかわらず、8月22日時点で126名の方からご回答をいただきました。ありがとうございました。皆様の回答結果をご紹介します。

質問1:

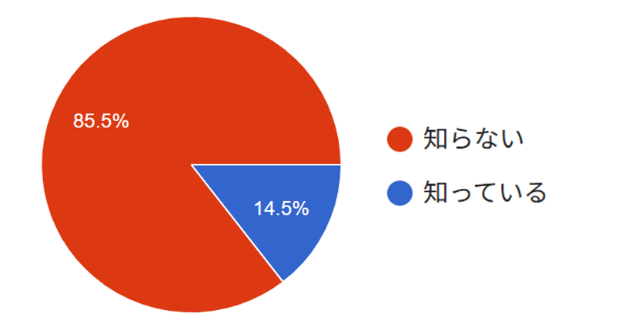

あなたは、Ambulatory Care Sensitive Conditions :防ぎうる入院というコンセプトを知っていますか?

「防ぎうる入院」というコンセプトは、大多数の先生方にとっては初耳だったとの結果でした。

質問2:

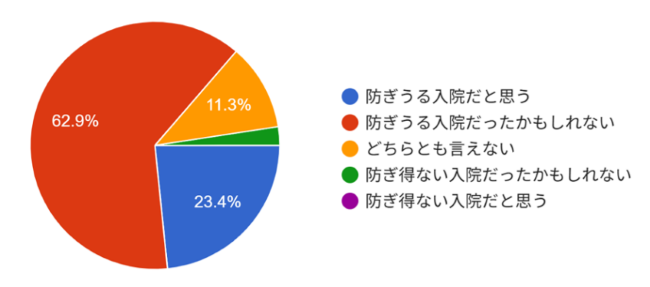

あなたは今回の心不全増悪は「防ぎうる入院」だったと思いますか?

ほとんどの方が入院を防げた可能性を感じているとの回答でした。

「防ぎうる入院」というコンセプトは知らなくても、体感では皆様が同じような感情を抱いていたことが読み取れます。

質問3:

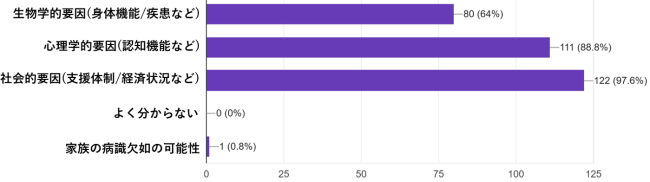

この患者の繰り返す心不全には以下のうち、どのような要因が関与していそうでしょうか?(複数回答可)

質問3も回答傾向は同様で、皆様が同じ思いを感じていることが示されています。特に生物学的要因よりも、心理/社会的な要因に課題を感じたという点は印象的でした。

質問4:

このように入退院を繰り返す患者に対して、あなたはどのようなアクションをとっていますか?

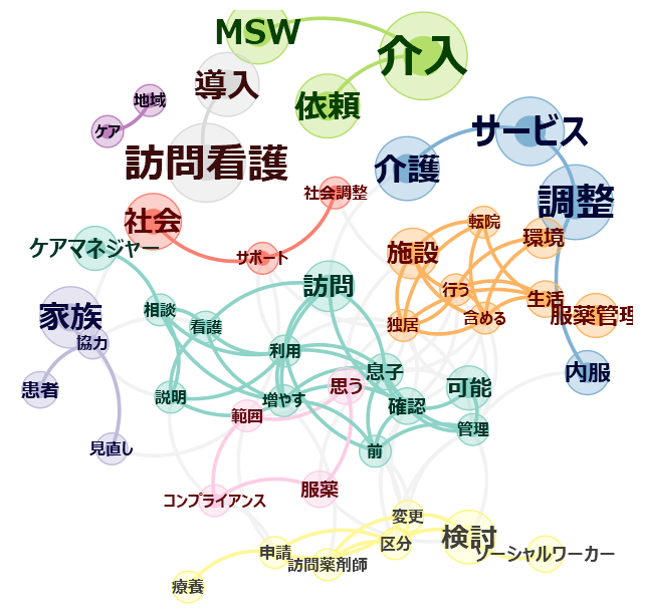

自由回答にもかかわらず、86件(68%)の皆様から回答を頂きました。自由記載でしたのでテキストマイニングで皆様の回答を解析しております。KH-Coderを用いて共起ネットワーク分析を実施し、回答に頻出する語彙とその関連性をネットワーク図として表現しました。図中の円の大きさは出現頻度を、線の太さは語と語の共起の強さを表しています。

この結果から主要なクラスターとして「MSW-介入-依頼」「訪問看護-導入」「介護-サービス-調整」「家族-協力」「ソーシャルワーカー-検討」「施設-転院-独居」「訪問-ケアマネジャー-利用-息子」などが示されました。多職種連携による包括的なアプローチが重要視されているようでした。皆様の日々の努力と工夫(とご苦労)が垣間見えます。

質問5:

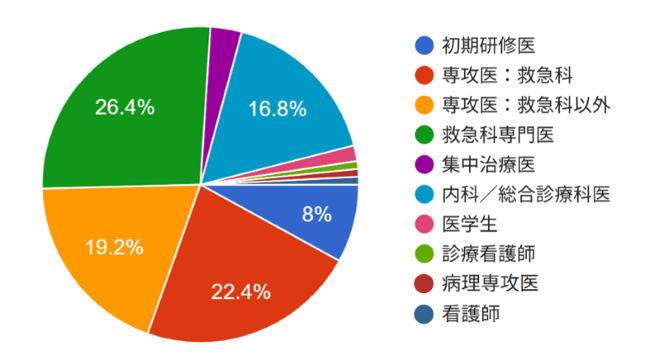

あなたの属性は?

今月のテーマは「ACSCs:Ambulatory Care Sensitive Conditions」と「BPSモデル」です。皆様はこの両コンセプトを聞いたことがありますか?

ACSCs(Ambulatory Care Sensitive Conditions)とは、プライマリ・ケアの現場で適切にマネジメントすれば不要な入院を避けられる可能性のある状態と定義され、一般的には「防ぎうる入院」と理解されています。繰り返し救急搬送される高齢者救急を診療すると、この搬送は回避できなかったのかと感じることが皆様きっとあるかと思います。この背景には生物学的問題・心理学的問題・社会的問題が複雑に絡み合っていることが多く、この背景を理解するにはBPSモデル(Bio-Psycho-Social Model)のフレームを用いて健康と疾患を統合的に捉える必要があります。

現代のER医は救命治療のスペシャリストとしての役割に加え、新たな視点が求められていると思います。それは、地域と病院を結ぶ急性期治療のエキスパートとして、患者の全体像を把握し適切なケア移行に貢献することです。今回の症例を通じて、高齢者救急における新たな視点をシェアさせて頂きます。

Take home message

①ACSCs:Ambulatory Care Sensitive Conditions 「防ぎうる入院」を理解する

②高齢者の健康問題はBPSモデル(生物学的・心理学的・社会的要因)で包括的に捉える

③ER医は急性期医療のエキスパートとして、ケアの移行に貢献する視点を持とう

【ACSCs:Ambulatory Care Sensitive Conditionsとは】

・定義と救急医療における意義

ACSCsとは、適切な外来診療により入院を予防可能と考えられる疾患や状態を指します¹⁾。1990年代に米国でプライマリ・ケアの質評価のための指標として開発され、「防ぎうる入院」として理解されています。つまり質の高いプライマリ・ケアが実践されると、ACSCsが減るというモデルです。

プライマリ・ケアの視点で開発されたACSCsですが、救急医にとっても身近なコンセプトです。ERで診る患者の一部は「本来なら外来で予防できた入院」であると、多くの救急医が実感していると思います。

・ACSCsの分類体系(救急外来でよく遭遇する疾患)

ACSCsは一般的に3つのカテゴリーに分類2)され、①早期介入で重症化を回避可能な急性ACSCs(蜂窩織炎や腎盂腎炎、脱水など)、②継続的な疾患管理と服薬コンプライアンス向上で回避できる慢性ACSCs(心不全や喘息、糖尿病関連疾患など)、③予防接種の実施により重症化回避が可能なワクチン予防可能ACSCs(肺炎など)に分けられます。本症例は、典型的な慢性ACSCsに該当します。

| カテゴリー | 救急外来での特徴 | 予防のポイント | 代表的疾患 |

| 急性ACSCs |

急性発症だが |

初期症状での適切な外来受診と治療 |

• 蜂窩織炎 |

| 慢性ACSCs |

慢性疾患の急性増悪 |

継続的な疾患管理と服薬コンプライアンス |

• 心不全増悪 |

| ワクチン予防可能ACSCs | 感染症による重症化 | 予防接種の徹底 |

• インフルエンザ |

・日本におけるACSCsの実態

近年の国内研究により、日本のACSCsの実態が明らかになっています。3つの主要な研究結果を以下に示します。

| 研究概要 | 船橋市 急性期病院 救急入院研究3) 2014~2015年 |

大阪府救急搬送研究4) 2016~2020年 |

首都圏大都市 |

| 対象 | 単施設救急入院 3,275例 |

府全域救急搬送1,572,152例 | 国保レセプト 91,350入院 |

| ACSCs割合 | 28.9% | 6.1% | 8.4% |

| 年齢的分布 | 慢性ACSCsの中央値は80歳 | U字型 小児と高齢者で増加 |

|

| 疾患別頻度 |

尿路感染症 |

心不全が最多 |

これらの研究から、日本のACSCsは6.1~28.9%を占めると推察され、特に乳幼児と高齢者で高頻度であることが明らかになっています。超高齢社会とともに歩む救急医にとって、このデータを把握しておくことは重要でしょう。船橋市の研究では、日本で上位を占める疾患(尿路感染症/腎盂腎炎、うっ血性心不全、胃腸炎)が英国ACSCsの高頻度リストに含まれていないため、日本と英国では疾患パターンに違いがあることも示唆されています。

【BPSモデル:生物心理社会モデルで包括的に患者を理解する】

・BPSモデルとは?

BPSモデルは、1977年にロチェスター大学の精神科医George Engelが提唱した医学モデルです6)。健康と疾患を「生物学的要因(Bio)、心理学的要因(Psycho)、社会的要因(Social)の相互作用」として理解する統合的なアプローチです。

この概念の根底には、WHO憲章(1946年)の健康の定義があります:

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." (健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態であることをいう)

従来の生物医学モデルが疾患や症状のみに焦点を当てるのに対し、BPSモデルはWHO憲章が示すように人を全体として捉える点と、これらの生物心理社会的要因の全てが相互作用的に影響を与えると考える点が重要です。特に高齢者医療においては、加齢に伴う複雑な健康問題を理解するためのフレームワークとして、重要な概念になっています。事実、救急受診患者の12-14%は生物心理社会的複雑性を有していると報告されています7)。

BPSモデル

| 領域 | 具体的な要素 |

| Bio(生物学的) | 身体的な状態、疾患名、身体機能、遺伝的要因 |

| Psycho(心理学的) | 認知機能、感情、行動、病気に対する理解 |

| Social(社会的) | 家族関係、経済状況、文化的背景、社会資源 |

・救急医療とBPSモデル

▼救急医の役割:身体的問題への対応が優先

救急医として、まず生命に関わる緊急度の高い病態の評価と治療が最優先であることは言うまでもありません。本症例においても、呼吸困難の原因検索、心不全の重症度評価、他疾患の除外診断、適切な初期治療の開始など、救急医がまず果たすべき役割があります。これらの生物学的評価と治療は、私たち救急医の基盤となる業務です。

▼一歩進んだ視点を

しかし、現代の医療環境においては、それだけでは十分ではないかもしれません。地域と医療の接点である救急室で活躍する救急医だからこそ、身体的問題のみに焦点を当てず、急性期医療とケアの移行に貢献する視点を持つことが期待されているのではないでしょうか。

心理社会的要因が健康転帰に影響を与えているエビデンスも蓄積されています。本邦の心不全患者を対象に検証された研究では、身体的フレイルのみならず、認知的フレイルや社会的フレイルのフレイル要素が多いほど、心不全の再入院率が高くなることが示されています8)。またCOPD患者においても、心理的ストレスが高い群は低ストレス群と比較して救急医療利用が2.51倍多く、低所得+高ストレス群は、高所得+低ストレス群と比較し救急医療利用が4.38倍と優位に増加することが明らかになっています9)。

本症例をBPSモデルで分析してみますと、

▼生物学的要因(Bio)

・心不全(EF 40%)、慢性腎臓病、軽度認知障害

・フレイル傾向(低握力、低歩行速度、低BMI)

・腰椎圧迫骨折による活動制限

▼心理学的要因(Psycho)

・認知機能低下(MMSE 22点)

・服薬管理能力の低下

・病気に対する理解不足(塩分制限など)

・社会的孤立による抑うつ傾向

▼社会的要因(Social)

・独居、配偶者の死別

・息子の物理的距離(月1-2回訪問)

・経済的制約

・社会的孤立(会話機会の限定)

・介護サービスの限界

と、服薬コンプライアンスの悪化に様々な要素が関与している可能性を検討できるのではないでしょうか。生物心理社会的な介入は医師だけでなく、様々な領域の医療者がチームで取り組む必要があります。チームでそれぞれのドメインの問題を把握し、関係性を明らかにした上で効果的に問題解決につながりそうなレバレッジポイントを模索し、地域の力を活用して患者の健康に還元出来ると素晴らしいですね。救急医は急性期疾患のスペシャリストとして専門性を高めてきましたが、複雑な問題を総合的に解決するスペシャリストとしての側面も有していると思いますので、この能力はきっとBPSモデルでも役立つはずです。

【救急室で出来ること】

では実際の現場で、我々救急医は明日からどのようなアクションが取れるのでしょうか。私見ですが、救急医の本分は緊急度の高い患者の診療ですから、BPSモデルやACSCsの視点は既存の業務に大きな負担をかけることなく、少しずつ取り入れていくことが重要だと思っています。個人的には「気づく」「記録する」「つなげる」の3つのアクションプランから始めるのが良いと思います。

| 気づく |

・頻回受診ではないか? |

| 記録する |

・プロブレムリストへの簡潔な記載 |

| つなげる |

・MSWとの連携 |

【まとめ:救急医としての新たな視点を】

現代の救急医は、急性期治療のエキスパートとしての役割に加え、地域医療システムの要としての視点が求められています。

・ACSCsの概念を理解し、「防ぎうる入院」を見抜く眼を養う

・BPSモデルで患者を包括的に理解し、背景要因を把握する

・多職種・多機関との連携を意識した情報提供を行う

地域の健康問題を最前線で把握している救急医だからこそ、医療システムの「隙間」を可視化し、適切なケア移行のための情報提供が出来るのではないでしょうか。

本症例のような患者に対し、救急医として生命を救うだけでなく、その人の生活を支える医療システムの一翼を担うという視点を持つことで、真に効果的な救急医療を実践できるのではないかと思っています。忙しい救急外来の日々ですが、このような視点を持つことが出来れば、いつもの毎日が少し変わって見えるかもしれません。

参考文献

1. Billings J et al. Health Aff (Millwood). 1993;12(1):162-173.

2. Purdy S et al. Public Health. 2009;123(2):169-173.

3. Shinotsuka M et al. J Gen Fam Med. 2020;21(6):235-241.

4. Katayama Y et al. Front Public Health. 2022;10:911675.

5. Iba A et al. J Gen Intern Med. 2022;37(15):3917-3924.

6. Engel GL. Science. 1977;196(4286):129-136.

7. Hsieh VC et al. Sci Rep. 2019;9(1):3811.

8. Kitamura T et al. Eur J Heart Fail. 2020;22(11):2112-2119.

9. Locatelli SM et al. Chronic Dis. 2020;7(2):107-117.