EMA症例166:4月解説

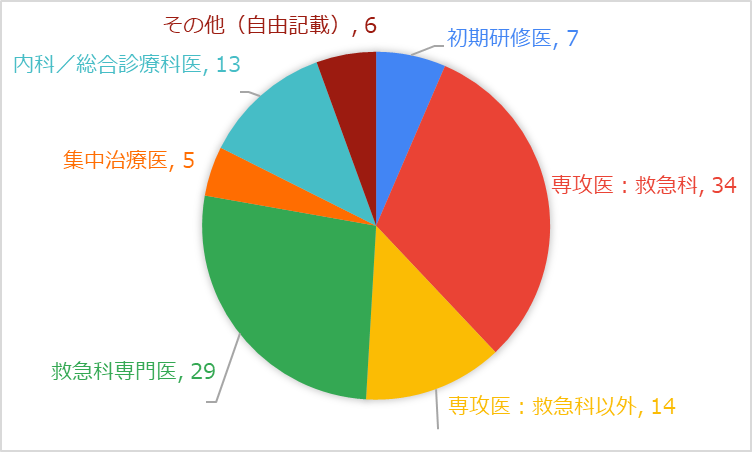

2025年4月症例にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。5月5日時点で109名が参加してくださり、回答いただいた方の属性は以下の通りです。小児科医や診療看護師さんにもご参加いただきました。

「質問5:あなたの属性は?」への回答

今回の症例では「脳死下臓器提供」、特にポテンシャルドナーを認識することや、終末期と判断される状態での選択肢の一つに臓器提供があること、選択肢の提示について取り上げてみました。皆様からいただいた回答を見ながら、解説を進めていきたいと思います。

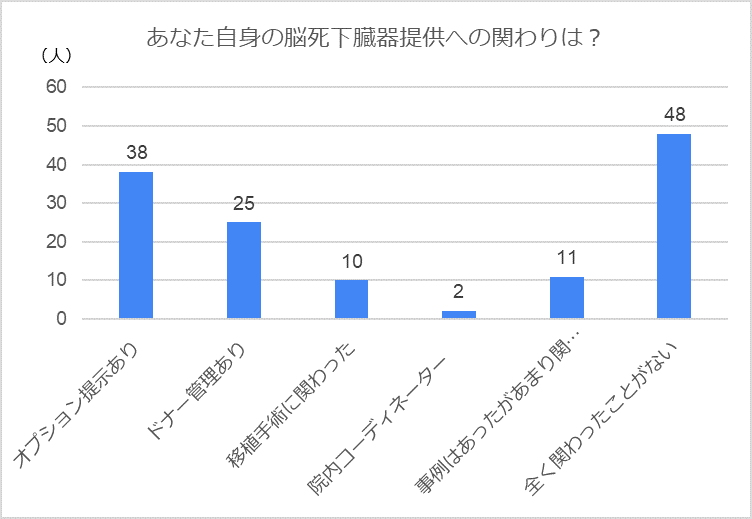

まず、「質問4:あなた自身の脳死下臓器提供への関わりについて教えてください」への回答結果は以下の通りです。脳死下臓器提供についてのオプション提示をしたことがある方が38人(35%)、ドナー管理をしたことがある方が25人(23%)いらっしゃった一方、全く関わったことがない方も48人(44%)と、経験に差がありそうな結果でした。

「質問4:あなた自身の脳死下臓器提供への関わりについて教えてください」への回答

症例提示でも述べたように、この選択肢が正しい・間違いという訳ではありませんので、診療を振り返っていただく機会になればと思います。

脳死は不可逆的全能機能不全と定義され、重篤な頭蓋内病変(脳血管障害や頭部外傷など)によって生じる一次性脳障害を原因とする場合と、心停止後の蘇生後脳症などの低酸素血症によって生じる二次性脳障害を原因するものが存在します1。いずれもERで遭遇する病態であり、蘇生後脳症などは救急科が管理する施設も少なくないでしょう。

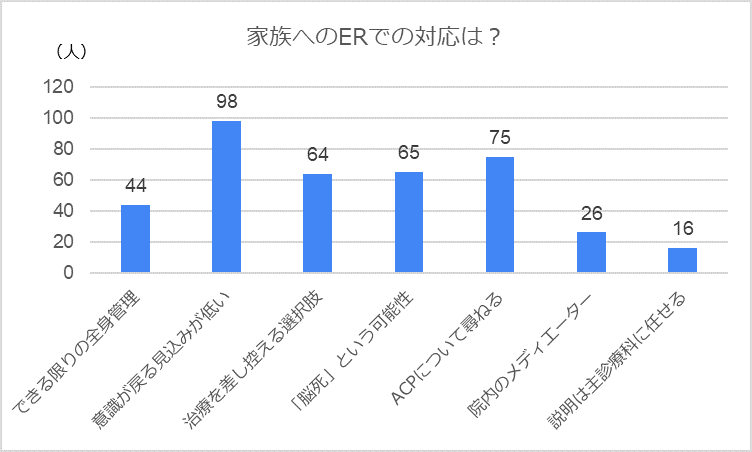

症例は意識障害で搬送された50歳台の患者。くも膜下出血の最重症例で、神経学的予後は非常に厳しい見込みという想定でした。駆け付けた家族に病状説明をする際、どのような対応を行いますか。いただいた回答を示します。意識が戻る見込みが低いことを伝え、「脳死」やACPについて説明する方が多い結果でした。

「質問1:このような患者さんの家族に、ERでどのような対応を行いますか」への回答(複数回答可)

急性期の重症患者に対して診療を行うERや救急・集中治療部門では、まずは救命のために最善の治療を行い、全身管理に努めるのが原則です。

しかし、最善の治療や措置を行っても救命が見込めない、あるいは神経予後が極めて厳しい状況に遭遇することは稀ではありません。この症例のような最重症のくも膜下出血や脳血管障害、あるいは蘇生後の低酸素脳症など、意識が戻る見込みが低いことをERで伝えるシチュエーションもしばしばあると思います。

医療者からのできる限り正確な情報提供と丁寧な説明は、どのような場面でも重要ですが、特に治療を行っても救命の見込みがない場合には、治療・ケアの方針を決めていかなくてはなりません。方針決定に当たって、医療者からの丁寧な情報提供と説明が行われたうえで、患者・家族との十分な話し合いを行うこと、医師単独ではなく多職種による医療チームによって慎重に判断することが求められます。

方針を決めていく際、終末期に提示される選択肢には、治療の継続、治療の差し控え、治療の中止などがありますが、臓器提供も同じく選択肢の一つです。

まず「終末期」については、皆さんご存じの「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言~」があり、「救急・集中治療における終末期」は、「集中治療室等で治療されている急性重症患者に対し適切な治療を尽くしても救命の見込みがないと判断される時期」と定義されています2。ERでも「その時点で行われている治療に加えて、さらに行うべき治療方法がなく、現状の治療を継続しても近いうちに死亡することが予測される場合」など、適切な治療を尽くしても救命の見込みがない、終末期の状況となることはあります。

「脳死」に至るかどうかは、もちろんERでは分かりませんが、そのような経過を辿り得る患者、即ちポテンシャルドナーを認識することは、適切な情報提供に結び付き、ひいては臓器提供に繋がる可能性があります。厳しい予後について伝えた時の家族の反応や理解度によって、どこまで話ができるかは変わってくると思いますが、ERで「脳死といわれるような状態になる可能性があります」と伝えることもあります。ご家族によっては、「脳死という言葉を聞いて、本人が何か残していないか探してみました」とか、「インターネットで調べて考えてみました」というように、自発的に行動を起こす方もいらっしゃり、オプション提示や臓器提供に繋がることも経験します。あるいは「できるだけ一律に、可能性は伝える」と決めている施設や、臓器提供の意思表示があるか、意思表示カードを持っているか等を、事務的にルーチンで確認している施設もあるかもしれません。

日本における脳死下臓器提供件数は、欧米諸国と比較して極端に少ないことはよく知られています。原因は様々ですが、「脳死とされうる状態」となった患者の家族等に、臓器提供の機会があることの提示を躊躇うことが、原因の一つであるとされています3。

しかし、臓器移植については、誰もが選択することのできる4つの権利が担保されています。4つの権利とは、自分の死後に臓器を「提供する権利」「提供しない権利」、あるいは移植が必要なほど重い臓器の機能不全となったときに、移植を「受ける権利」「受けない権利」であり、どの考え方も自由に選択でき尊重されるべきものです4。臓器を「提供したい」人から「移植を受けたい」人への公平・公正な橋渡しがなされるように、そして「提供したくない」「移植を受けたくない」という人の気持ちも等しく尊重されるようになっています4。「もし知っていたら臓器提供したのにな…」と患者・家族が居たとしたら、情報提供を躊躇うことで、臓器提供する権利・受ける権利を奪ってしまうことになります。そのようなこと防ぐために、ポテンシャルドナーを認識し、オプション提示を実施することは重要です。

また、患者の意思に沿った選択をすることも重要ですが、突然発症で救急搬送されるような患者では、本人の意思を確認できない場合が多いです。「患者の意思を尊重すること」が求められますが、意思を確認できないときには、「家族らが患者の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重すること」が原則です。

患者の意思を尊重し、最善の治療を行うためには、その患者の考えを前もって整理しておく必要があります。その一つの方法がアドバンス・ケア・プランニング(advance care planning:ACP)であり、事前にかかりつけ医などの医療従事者からなる医療・ケアチームによって的確なインフォームド・コンセントを受ける支援を得ながら、家族なども含めて十分な話し合いを行い、患者本人の意思決定を進めるプロセスのことをいいます1。ACPは全国的に導入が推進されており、適切に実施することで家族や介護者との円滑な意思決定の共有、患者の尊厳を損なう介入の回避、医療資源の適切な活用に繋がります。救急の場面でも、ACPについて話したことがあるか尋ねることは有用です。

しかし、十分なACPが行われている患者はまだ多くありませんし、本症例のように、もともと健康だった方の急変となれば、その割合はさらに少ないです。ERでは限られた情報と時間の中で、確定診断を待たずに安定化を進め、診療方針を決めていかなければなりません。家族は、患者の命に直結する意思決定を求められることもあります。ACPが行われていたとしても、突然倒れた患者を目の前にして、家族が動転したり、気持ちが変わったりすることも当然起こります。そのような状況に置かれた家族に寄り添い、担当医療スタッフとの間に入り、必要なサポートをするのが「入院時重症患者対応メディエーター」です。メディエーターの活動の目的は、医師・看護師などの医療スタッフとともに、患者・家族の意思決定支援を担うことです1。具体的には、患者家族と面会し、寄り添い、サポートが必要と考えられる内容を聞き取ります。面談を通じて、患者・家族が十分理解できていないと思われる内容や治療方針についての説明を医師側に求めたり、両者が求めるところを相手側に伝えて相互理解の促進を図ったりします。

2022年度に、入院時重症患者対応メディエーターが保険収載となり、導入している施設も増えているのではないでしょうか。緊急性の高い場面や悪い知らせを伝える場面で、介入できるシステム作りは有用だと思います。

脳死とされうる状態となった患者の家族への対応としては、主治医等が脳死下臓器提供に関する情報提供(選択肢提示)を躊躇することが多いと言われるため、そのような場面でも、入院時重症患者対応メディエーターの活躍は期待されています。

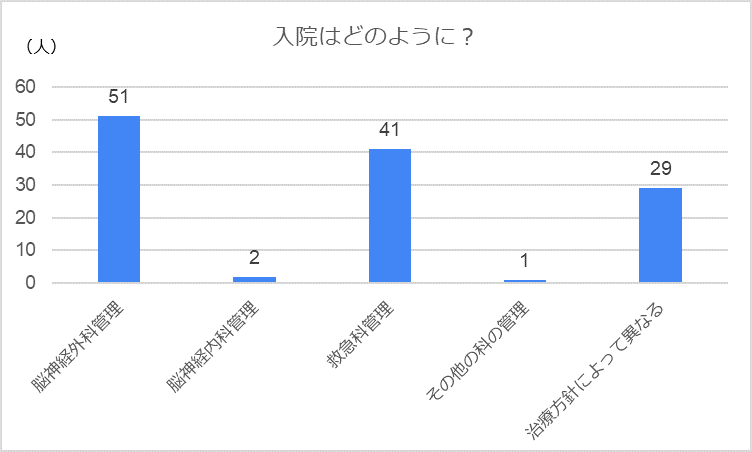

続いて、入院管理についての質問への回答をお示しします。脳神経外科が主科として方針決定し救急科が全身管理を行う、という回答も何名かいただきました。

「質問2:このような患者さんの入院は、どのように行いますか」への回答

これは施設それぞれの取り決めによりますし、疾患、手術適応、全身管理・集中治療をどこまでやるかによって、担当する診療科や診療の場所が変わってくると思われます。患者の状況、施設の状況によって、管理は様々ですが、「誰かがポテンシャルドナーを認識する」仕組みは重要です。例えば、○○科では情報提供がされるけれど、△△科では行われない、というのは望ましくありません。ポテンシャルドナーを認識するために、ERから入院する際にピックアップする仕組み作り、ICUのカンファレンスで確認する内容に組み込む、院内コーディネーターがドナーとなる可能性について助言できる体制作り等の工夫が考えられます。

また、ポテンシャルドナーが発生したときに、ドナー管理が分からない、全身管理に不安がある、という点は障壁になりやすいです。ICUでの全身管理を集中治療医に任せられる施設もあるでしょうし、そうでなければ、救急科など全身管理に慣れている科が併診する、あるいは転科する、という方法もあり得るかもしれません。病院全体で取り組まなくてはいけない課題ですし、どのように障壁をクリアするかは、施設によって様々ですが、救急科が担える役割の大きい分野だと思います。

症例の経過に戻りましょう。

全身状態の安定化に努め、二次性脳損傷を予防する治療に注力しましたが、深昏睡状態となってしまいました。頭部CTや脳波検査でも、神経予後は極めて厳しいと考えられます。

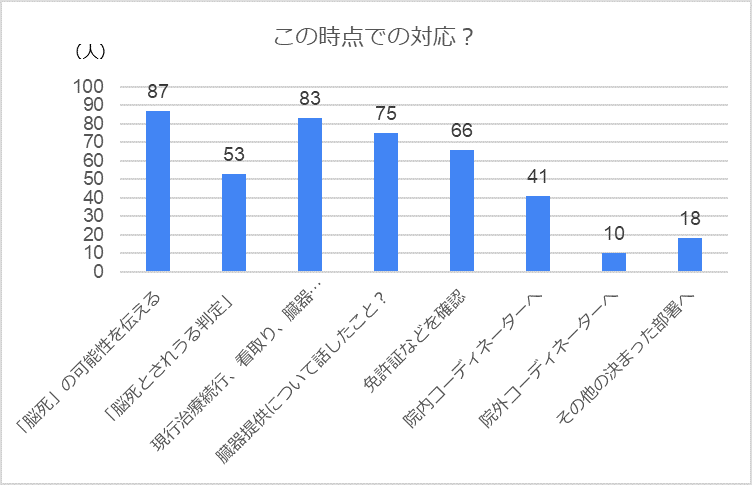

<質問3:この時点でどのように対応しますか。>に対する皆さんの回答は以下です。

「質問3:この時点でどのように対応しますか」への回答

ここで「脳死とされうる状態」について解説します。

最近、日本集中治療医学会雑誌に掲載された「法的脳死判定マニュアル2024」によると、

脳死とされうる状態とは自発呼吸が消失し、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態で、法に規定する脳死判定を行ったとしたならば脳死と診断されうると判断した場合をいいます5。具体的には下記を確認します。

・深昏睡

・瞳孔散大固定

・脳幹反射(対光反射,角膜反射,毛様脊髄反射,眼球頭反射,前庭反射,咽頭反射,咳反射)の消失

・平坦脳波(高感度記録を含むことが望まれる)

また補助検査として、脳死とされうる状態の判断の確実性を向上させることを目的に、脳血流検査または聴性脳幹反応(auditory brainstem response:ABR)を行うことができる、とされています。

なお前提条件として、

①器質的脳障害の原疾患が確実に診断されている症例であること(病歴、経過、検査(CT、MRI等の画像診断は必須)、治療等から確実に診断された症例)

②原疾患に対して現在行いうるすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がまったくないと判断される症例

であることが必要です。

脳死とされうる状態にあると判断した場合、臓器提供の機会があること、希望があればコーディネーター(臓器移植ネットワーク等の臓器のあっせんに係る連絡調整を行う者)から説明ができることを伝えます6。臓器提供の機会があることを報せることを、オプション提示といいますが、臓器移植コーディネーターの説明を聴くかどうかは自由であり、家族の判断に委ねられます。

実際には、より早い段階(脳死とされうる状態と判断する前)から、コーディネーターに相談をすることも多いです。特に経験の少ない施設であれば、脳死とされうる状態の判断や、ポテンシャルドナーの管理全般や懸念点についても、コーディネーターにアドバイスを聞くことは有用だと思います。

オプション提示と併せて、臓器提供に関する意思表示カードなどを所持しているか、本人が何らかの意思表示を行っていたかについて把握するように努めます。本人が何か意思表示をしていたかについては、オプション提示より前に聞いても構いません。前述したように、ERで「脳死」という用語を聞いたことをきっかけに、積極的に調べる家族もいらっしゃいますし、あるいはご家族に提供の希望があり、家族側から医療者に申し出るというパターンもあります。臓器提供の意思表示は、臓器提供意思表示カードの他に、マイナンバーカード、運転免許証、インターネットによる意思登録などに示されていることがあります。

臓器提供は終末期医療の選択肢の一つであり、提供を希望する患者の「臓器を提供する権利」を尊重するため、臓器移植による治療を待つ患者を救命するため、これに関する取り組みは重要です。臓器移植医療には善意による臓器の提供が不可欠であり、この意思を拾い上げることは、重症患者に関わる医療者の重要な役割といえます。

施設によって取り組みには大きな差があるのが現状で、特に経験のない施設ではハードルが高いと感じられるかもしれませんが、重症患者の対応に当たる救急医が関与することで道が開けることも多いはずです。

Take Home Message

・臓器提供は、終末期に提示される選択肢の一つ。

・ポテンシャルドナー、「脳死とされうる状態」を認識することは重要。

・オプション提示は、患者の「臓器を提供する権利」を尊重し、臓器移植による治療を待つ患者を救命することに繋がる。

参考文献

★日本臓器移植ネットワークのウェブサイトには様々な情報が掲載されています。ガイドラインやマニュアルも網羅されています(https://www.jotnw.or.jp/medical/manual/)ので、興味を持たれた方はぜひご覧ください。

1. 日本救急医学会.脳死と脳死下臓器提供.救急診療指針 下巻.改訂第6版.へるす出版,2024年.

2. 日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本循環器学会.救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言~,2014.https://www.jaam.jp/info/2014/pdf/info-20141104_02_01_02.pdf

3. 横田裕行:脳死下,心停止後の臓器・組織提供における効率的な連携体制の構築に資する研究.厚生労働科学研究(移植医療基盤整備研究事業)令和2年度総括・分担研究報告書.2021.

4.日本臓器移植ネットワーク:臓器移植に関する権利 https://www.jotnw.or.jp/explanation/01/02/

5.令和6年度厚生労働科学研究費補助金(移植医療基盤整備研究事業)「臓器提供に係る医療者教育に資する研究」法的脳死判定マニュアル改訂班.法的脳死判定マニュアル2024.日集中医誌 2025;32:S1.

6. 日本臓器移植ネットワーク:脳死とされうる状態での情報提供 https://www.jotnw.or.jp/explanation/02/05/