EMA症例165:3月解説

2025年3 月症例にご参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。4月18日時点で質問に回答をいただいた方は193名いらっしゃいました。皆様の回答の集計結果を紹介します。

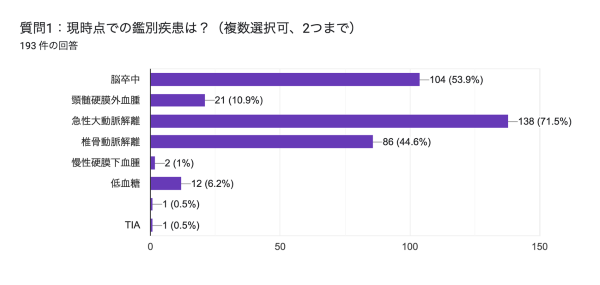

質問1:現時点での鑑別疾患は?(複数選択可、2つまで)

急性大動脈解離の意見が最も多く(71.5%)、次に脳卒中(53.9%)、椎骨動脈解離(44.6%)、頸髄硬膜外血腫(10.9%)、低血糖(6.2%)でした。

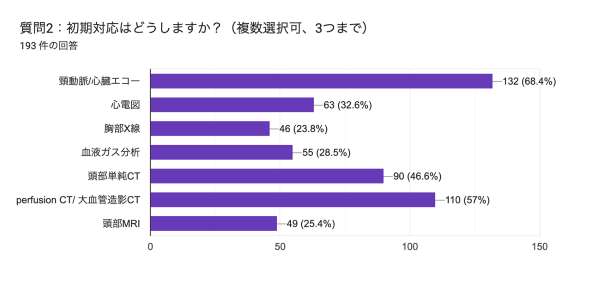

質問2:次の検査はどうしますか?(複数選択可、3つまで)

頸動脈/心臓エコーの意見を最も多く(68.4%)いただきました。次に、perfusion CT/大血管造影CTをあげていただいています(57%)。

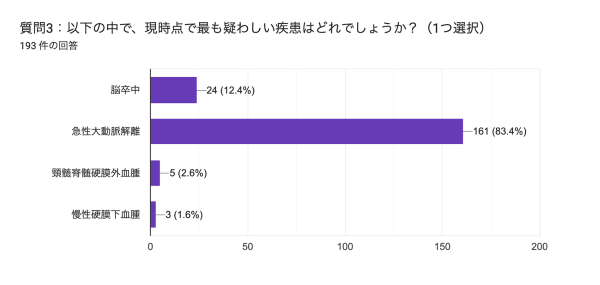

質問3: 以下の中で、現時点で最も疑わしい疾患はどれでしょうか?(1つ選択)

検査結果を踏まえて、急性大動脈解離を選択いただいた方の割合が83.4%まで増えていました。

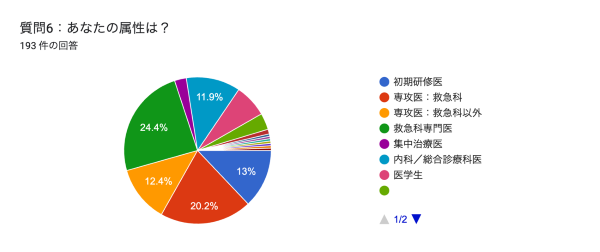

質問4:あなたの属性は?

今回も多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。医学生さん14名、診療看護師さん1名、救命士さん1名、救命士学生さん1名、ヘルパーさん1名も参加いただいています。

その後の症例の経過:

来院前の病歴からは、超急性期脳梗塞の可能性も考慮されたため、「t-PAモード」*1を発動し、脳神経外科医師、放射線科などに協力を仰ぎ、適応がある場合にt-PAや血栓回収療法まで滞りなく診療を進められるように事前準備をしていました。

しかし、来院時には神経局在所見は消失しており、改めて確認した病歴からは急性大動脈解離を疑いました。血圧の左右差、頸動脈/心エコーを確認し、その結果からも大動脈解離の検査前確率が極めて高くなり、perfusion CTを含む造影CTを撮影しました。その結果、偽腔閉塞型のStanford A型解離(大動脈基部〜弓部大動脈、右腕頭動脈〜右総頸動脈)を認め、速やかに降圧と脈拍コントロール、鎮痛を開始し、心臓血管外科医師のいる病院に転院しました。

*1:施設によってはCode Strokeなどの別の名称が付けられているかもしれません。

解説:

今回は、「脳卒中mimicker」、「脳卒中の救急対応」の2点を掘り下げてみたいと思います。

◾️ 脳卒中mimicker

超急性期脳梗塞に対するrt-PAや血栓回収療法といった治療には発症時刻からの時間制限があり、救急外来での脳卒中診療を慌ただしく進めていくことが多いと思います。その中で、救急外来に携わる医師として出来ることの一つに「脳卒中mimickerを拾い上げ、必要なら診療の流れを変えること」があると思います。本症例こそ、まさにその状況です。本症例は分かりやすいですが、実際に急性大動脈解離による急性期脳梗塞にrt-PAを投与し、死亡に至った症例も報告されています。[1]

脳卒中と思われて搬送された(FAST法でスクリーニング)患者の29%は脳卒中以外の疾患であったという報告があります。[2] 実際の脳卒中mimickerの内訳として、2003年の海外からの報告では痙攣発作が最多(27%)で、次に感染症/敗血症(21%)、心血管疾患(11%)、精神疾患(8%)、慢性硬膜下血腫(5%)、低血糖(1.5%)であったとされます。[2] 2017年の日本からの報告では、脳卒中が疑われた症例の8.8%が脳卒中mimickerであり、内訳としては、痙攣発作(20.4%)、精神疾患(15.3%)、低血糖(10.9%)、急性大動脈解離(9.5%)、敗血症(6.6%)とされています。[3]

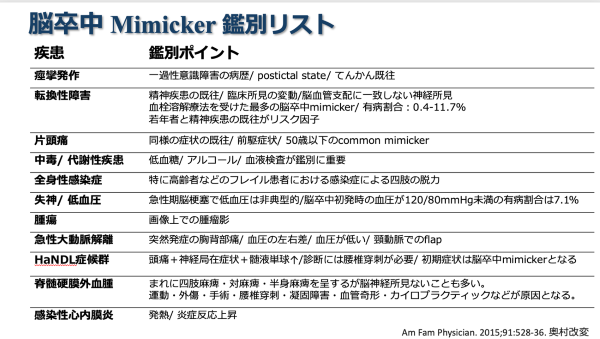

脳卒中mimickerと関連する要因としては、若年者、NIHSSスコアが低い、認知症の既往歴、神経局在所見がない、ことが挙げられます。[4] ここで、脳卒中mimickerとしてどのような疾患があるか、その鑑別ポイントと共に整理しておきましょう(表1)。[4]

表1. 脳卒中mimicker

◾ 急性大動脈解離と脳卒中

脳卒中mimickerの中で急性大動脈解離は9.5%であるとされています。[3] また、脳卒中疑い1637例のうち、急性大動脈解離を5例認めたという報告もあります。[5] 突然発症の胸痛を伴う片麻痺では、急性大動脈解離による脳梗塞を疑うのが定石ではありますが、実際には、脳梗塞を伴う急性大動脈解離では脳梗塞を伴わない場合と比べて胸痛が少ないと報告されています。[6] [7]

急性大動脈解離による脳梗塞を生じた症例の特徴としては、「(特に右上腕で)血圧が低い」、「D-dimer値が高い」 ことが挙げられます。[5] また、脳卒中症状を呈する急性大動脈解離23例のうち、エコーでの総頸動脈のflapは90%(18/20例)、D-dimer上昇(≧6.9µg/mL)は78%(18/23例)、収縮期血圧の左右差(≧20mmHg)は71%(15/21例)、胸部X線での縦隔拡大は67%(10/15例)で認められました。[7] また、この研究での頸動脈flapを認めた症例の内訳としては、偽腔開存型のflap(50%)、偽腔閉鎖型のflap(10%)、その他の閉塞パターン(30%)でした。今回の症例のように偽腔閉鎖型のflapは指摘しにくい可能性があり、注意を要します。

解離が波及した血管は腕頭動脈100%、右総頸動脈83%、左総頸動脈52%、左鎖骨下動脈23%であったとされます。[7] 急性大動脈解離のエントリー部位として大動脈基部からの順行性解離が多いため、腕頭動脈~右総頸動脈に及ぶことが多く、rt-PAの適応となる広範囲な脳梗塞を生じる可能性があるため注意が必要です。実際には、血圧の低い脳卒中疑い症例では急性大動脈解離の可能性を疑い、頸動脈エコーを行うことが大切で、皮質症状も伴えば腕頭動脈を含む造影CTを考慮する必要があります。

◾ 救急外来での脳卒中対応

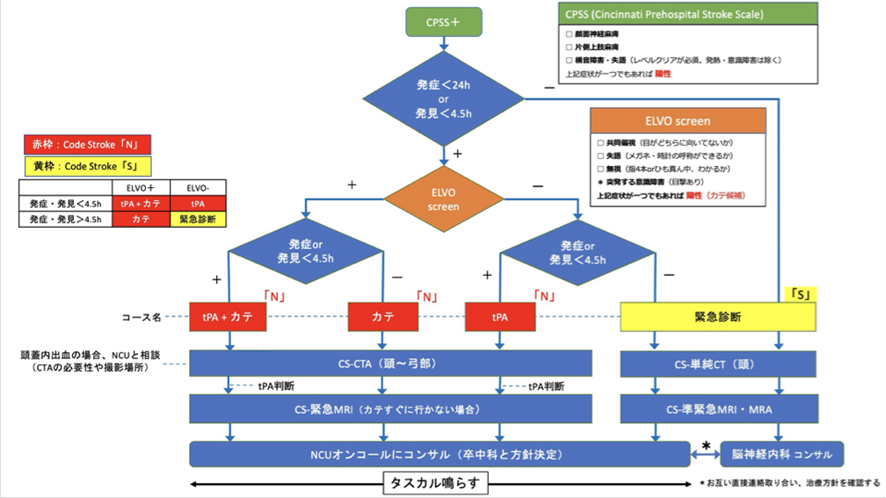

最後に脳卒中疑い症例の救急外来でのアプローチを各施設のプロトコール(2025年3月時点)をみながら抑えておきましょう。ご厚意で藤田医科大学病院の脳卒中プロトコールを示します(図1)。他にも、皮質症状を伴う脳卒中疑い症例では大動脈弓部から上のperfusion CT+造影CTを撮影する施設や、rtPAや血管内治療になりそうな脳卒中疑い(主幹動脈閉塞(ELVO)疑い)症例では、ハイブリッドERに直接入れて、頭部単純CTをし、出血がなければperfusion CT+全身造影CTを撮影する施設もあります。重要な点としては、発症時間が24時間以内の脳卒中疑い症例は、rt-PA(発症から4.5時間以内)や血栓回収療法の適応になりうるためスピード感を変えること、そして血栓回収療法を行いうるELVO症例を早期に同定することです。ELVOのスクリーニングとしては、VANスクリーニング(運動麻痺+視野障害 vision、失語 aphasia、無視 neglect)などがあります。[8] 藤田医科大学病院のプロトコールを参考に、MRIの撮影閾値などの施設の環境やマンパワーに応じた、施設毎の最適なプロトコールを作成しておくことが大切です。

図1 . 藤田医科大学の脳卒中プロトコール(ご厚意で掲載)

では、最後に今回の要点を整理します。

Take home message:

・ 脳卒中疑い症例のうち8.8-29%は脳卒中mimickerとされる。

・ 脳卒中疑い症例で、血圧が低い場合は急性大動脈解離の可能性を疑い、頸動脈エコーやperfusion CT+大血管造影を行う。

・ 脳卒中疑い症例では、発症時間と主幹動脈閉塞の可能性に着目し、診療のスピードを考える。

引用文献:

1) 山口武典: アルテプラーゼ市販後急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法の現状. 脳卒中. 2007; 29: 783-8.

2) Harbison J, Hossain O, Jenkinson D, et al. Diagnostic accuracy of stroke referrals from primary care, emergency room physicians, and ambulance staff using the face arm speech test. Stroke. 2003;34:71-6.

3) 岡野 雄⼀ , ⽯松 憲明, 加藤 陽⼀ら. ⽇救急医会誌. 2017;28:190-9.

4) Yew KS, Cheng EM. Diagnosis of acute stroke. Am Fam Physician. 2015;91:528-36.

5) Sakamoto Y, Koga M, Ohara T, et al. Frequency and Detection of Stanford Type A Aortic Dissection in Hyperacute Stroke Management. Cerebrovasc Dis. 2016;42:110-6.

6) Bossone E, Corteville DC, Harris KM, et al. Stroke and outcomes in patients with acute type A aortic dissection. Circulation. 2013;128:S175-9.

7) Ohara T, Koga M, Tokuda N, et al. Rapid Identification of Type A Aortic Dissection as a Cause of Acute Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016;25:1901-6.

8) Teleb MS, Ver Hage A, Carter J, et al. Stroke vision, aphasia, neglect (VAN) assessment-a novel emergent large vessel occlusion screening tool: pilot study and comparison with current clinical severity indices. J Neurointerv Surg. 2017;9:122-126.