EMA症例162:12月解説

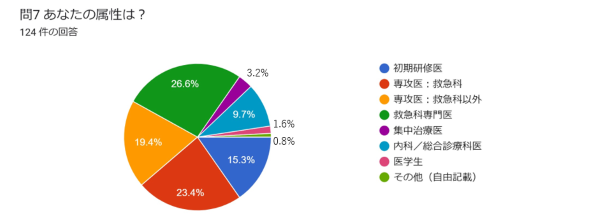

2024年12月症例にご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。12月25日時点で、124名の方からご回答をいただきました。参加者の属性は以下の円グラフの通りです。

今月のテーマは「Focused Assessment with Sonography for Trauma:FASTを改めて勉強しよう」でした。FASTは救急外来診療においてほぼ毎日実施される検査です。しかし、研修医時代に先輩から教わった手技を漫然と継続し、同様に後輩指導を行っていないでしょうか。今月は、この基本的かつ重要なFASTに焦点を当て、救急外来における超音波検査について掘り下げます。

なお、臨床の現場ではExtended-FAST:E-FASTを実践することが多いと思いますが、本記事では腹腔内に限った内容を扱うためFASTに注目させて頂きます。

Take home message

1. “救急医”に求められる超音波検査を理解しよう

2. 少量の液体貯留を見逃さない:トレンデレンブルグ体位と3view×3pointの観察

3. 超音波教育の効果的な指導法:I-AIMのフレームワーク

【救急医に求められる超音波検査】

救急外来での超音波検査は、ベッドサイドでの迅速な治療方針の決定を目的とし、point of care ultrasonography/ultrasound(POCUS)と呼ばれます。NEJMでも2011年[1]と2021年[2]にPOCUSの特集が組まれ、救急領域において高い注目を集めています。

救急医がPOCUSを適切に活用するためには、POCUSと通常の系統的超音波検査の違いを理解することが重要です[3]。POCUSは、「ベッドサイドで実施可能」「目測による評価が中心」「一定の訓練で診療科を問わず習得可能」という特徴があります。これらの特徴を理解すると、救急医が習得すべき超音波スキルが明確になります。

救急科専門医に求められるPOCUSの指針として、2022年7月 日本救急医学会雑誌に「救急point-of-care超音波診療指針」[4]が掲載されました。この指針には救急科専門医が習得すべき「主要項目」と、今後重要性が増すと予想される「付加項目」が体系的にまとめられています。初期研修医・専攻医の皆様はこれらを学習目標として、また指導医の皆様は指導の指針として活用出来ます。皆様、ご一読をぜひおすすめします。

日本救急医学会 救急point–of–care超音波診療指針

(Guidance for Clinical Practice using Emergency and Point–of–Care Ultrasonography) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jja2.12715

【FASTについて】

FASTは心嚢および腹腔内液体貯留を評価する超音波検査プロトコルです。1991年に鈍的腹部外傷による腹腔内出血の検索を目的として開発され[5]、その有用性が認められJATECやATLSなどの国内外の外傷診療プロトコルに採用されました。その後、心嚢腔/腹腔内出血の評価に加えて気胸や血胸の評価を含むextended FAST (E-FAST)へと発展し、世界的に普及しています。さらに近年では、異所性妊娠や肝細胞癌破裂などの内因性疾患への有効性も認識され、外傷診療にとどまらずショック診療全般に応用されています。操作が比較的容易で使用頻度も高いことから、初めて教えてもらった超音波検査がFASTだった先生も多いのではないでしょうか。

本解説では、FASTによる腹腔内出血/腹腔内液体貯留の評価に焦点を絞って解説します。

【FAST陽性所見の部位別頻度と右上腹部viewの重要性】

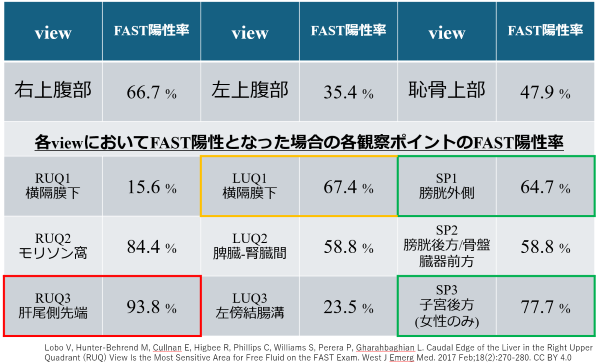

FASTは4か所(心窩部、右上腹部、左上腹部、恥骨上部)で評価を行います。このうち腹腔内出血/腹腔内液貯留の評価は、右上腹部のモリソン窩(肝臓-腎臓境界)、左上腹部の脾臓周囲、そして恥骨上部の膀胱~ダグラス窩の3か所で実施します。過去の研究から、仰臥位での検査では腹腔内出血は右上腹部と骨盤に出現しやすく、特にモリソン窩での検出頻度が最も高いことが明らかになっています[6,7]。2017年に実施された外傷患者を対象とした研究[8]では、腹腔内出血症例におけるFAST陽性率は右上腹部で66.7%、恥骨上部で47.9%、左上腹部で35.4%と報告されており、右上腹部での検出率が最も高いことが示されています。この部位による陽性率の違いを踏まえると、FAST実施時には右上腹部viewを特に注意深く観察することが重要です。部位によってFAST陽性率が異なることを知らない救急医も意外と多いかもしれません。

【少量の液体貯留を見逃さないためのTips:より高い診断精度を求めて】

今月の症例は「肋骨骨折に伴う肝損傷、肝損傷に伴う腹腔内出血」という設定を設けておりました。下位肋骨骨折を認めた際には肝損傷、脾損傷、腎損傷の合併に注意が必要です。これは救急診療において、多くの指導医が強調するポイントの一つです[9]。

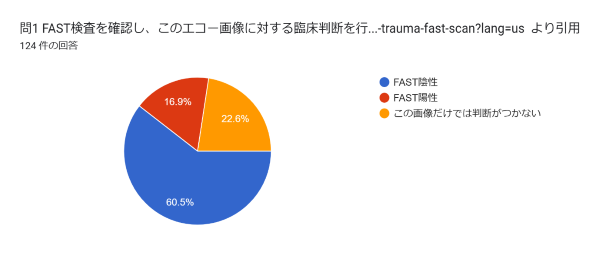

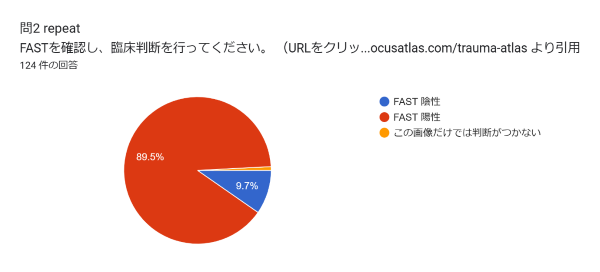

症例中で提示した2回のFASTに対する皆様の回答は以下の通りでした:

問1: FAST検査を確認し、このエコー画像に対する臨床判断を行ってください。

問2: repeat FASTを確認し、臨床判断を行ってください。

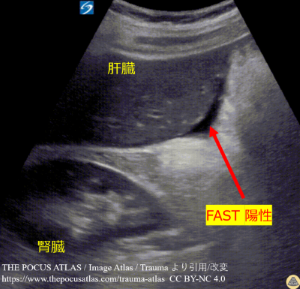

本症例は、1回目のFASTは陰性、2回目のFASTで右上腹部に陽性所見が出現するシナリオとして設定しておりました。2回目のFASTにおける右上腹部の所見を示します:

2回目FAST:右上腹部-陽性

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/58118909e3df282037abfad7/1617895200377-V0I0OWXPC9ZS43NKGORV/image-asset.gif?format=750w

FASTは広く実施される検査ですが、その検査特性は感度が低く特異度が高いことが知られています。2018年に発表された腹腔内出血に関するFASTの診断精度を検証した前向き試験[10]では、感度75%、特異度96%との結果が示されました。文献間でばらつきがあるものの感度が低く特異度が高い傾向は共通しており、FAST陰性でも腹腔内出血/液貯留の否定は困難とされています。この背景には少量の腹腔内出血をFASTで同定することの困難さや、術者の技量の問題など、様々な要因が影響していると考えられます。

このような課題に対し、FASTの診断精度を向上させるためには、少量の腹腔内出血/液貯留患者を確実に拾い上げることが重要です。そのためには腹腔内の解剖学的特徴を理解することが役立ちます。腹腔内出血は液体であるため、重力効果により低位に流れて貯留します。仰臥位においては、腹腔は椎体を高位として両側および骨盤に向けて低くなる構造をとっているため、両側および骨盤の方向へ腹腔内出血は流れようとします。加えて、肝臓は横隔膜に固定されているため、右上腹部では肝臓と腎臓の間(モリソン窩)に液体が集まりやすくなります。一方で、左上腹部の脾臓は軽く、肝臓ほどしっかりと横隔膜に固定されていないため、腹腔内出血は脾臓と横隔膜の間(脾臓周囲)に貯留することになります。

これらの解剖学的な理解を踏まえ、より精度の高いFASTを実施するためのTipsについて今月の解説では取り上げたいと思います。

工夫①:トレンデレンブルグ体位(5度のhead down)の活用

先述の通り、FASTで腹腔内出血を最も観察しやすい部位は右上腹部viewです。この特性を活かし、腹腔内出血を上腹部に集めることでFree echo spaceの可視化を容易にする手法が、トレンデレンブルグ体位です。具体的には、仰臥位から頭部を5度下げ、その体位でFASTを実施します。この工夫により、腹腔内出血の検出に必要な腹腔内液貯留量が平均668mlから443mlまで減少したという報告があります[11]。重力を利用して、腹腔内出血を低位に集めるという戦略ですね。当然、この手技は患者の全身状態によって実施可否が判断されるという制限がありますが、有用なTipsの一つとして知っておく価値があるでしょう。

工夫②:3view×3pointの具体的観察ポイントを意識する

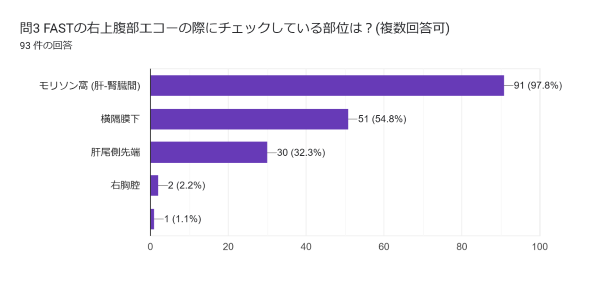

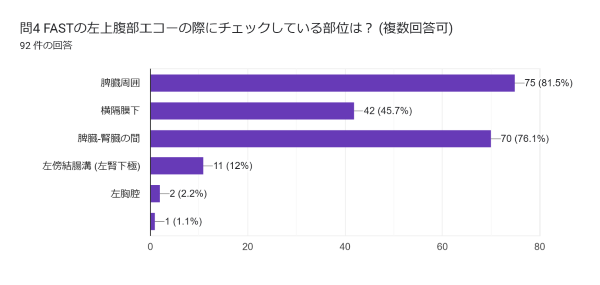

腹腔内出血/液貯留の評価は3か所(右上腹部、左上腹部、恥骨上部)で行いますが、各viewにおいてどのような観察ポイントをチェックしているか、皆様から以下の回答をいただきました。

私が駆け出しの研修医だった頃、先輩研修医に「FASTの観察はモリソン窩 (肝臓-腎臓境界)、脾臓周囲、ダグラス窩」の3点セットで教えてもらった記憶があります。これは間違いではないのですが、少量の腹腔内出血を特定したいと考えた場合、もっと具体的に所見を狙って観察を行うことが重要になります。各観察viewにおいて、観察ポイントを明確に理解することで、この問題を解決出来るかもしれません。

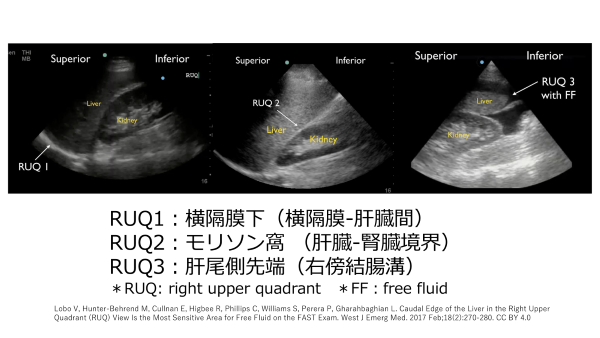

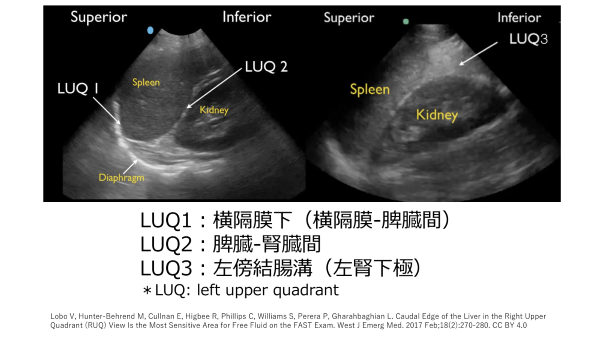

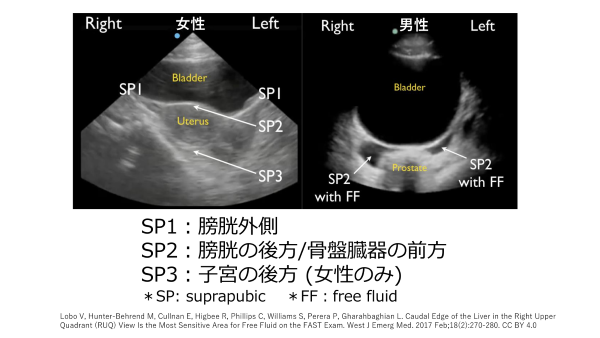

各観察viewにおける確認すべき観察ポイントをご紹介致します。紹介する観察ポイントは、2017年に発表されたFASTにおける最も感度の高い観察ポイントを検証した論文からの紹介です[8]。この論文では右上腹部、左上腹部、恥骨上部の各ポイントにおいて、それぞれ3つの観察ポイントを設定しました。論文で取り上げられた各viewにおける具体的な観察ポイントをエコー画像で示しますと、下記の通りです。

いかがでしょうか。各veiwにおいて3か所を具体的に意識して観察することで、FASTの手技が変わってくるのではないでしょうか。なお、これらの各観察ポイントにおいても腹腔内出血の観察頻度は異なると報告されており、各viewにおいてFAST陽性となった場合の各観察ポイントの陽性率は、下記の表の通りとなっています。

この結果から参考にすると、右上腹部viewでは肝尾側先端にフォーカスした観察が重要であり、左上腹部viewでは横隔膜下の観察が重要です。恥骨上部viewでは膀胱外側のみならず膀胱後方、子宮後方と3か所を確認することが有用です。RUQにおいて、一般的に想定されるRUQ2(モリソン窩)ではなく、RUQ3(肝尾側先端)でFAST陽性率が高かったメカニズムについては、腹膜腔の交通に理由があると考えられています。すなわち、解剖学的な低位の腹膜腔(RUQではモリソン窩)に向かって腹腔内出血は貯留していきますが、腸管膜由来の出血など右傍結腸溝から血液が流出する場合、モリソン窩の検出可能量に達する前にRUQ3を流れる血液を同定できるためではないかと考えられています。

今回のEMAアンケート調査によると、皆様の日々の実践ではRUQ3とLUQ1の観察頻度は他のviewに比べるとやや低いとの結果でした。実臨床のパフォーマンスと論文結果に違いがあるという興味深い結果です。皆様はどのようにお考えになりますでしょうか?

参考に各viewにおける要注意の観察ポイントでFAST陽性の画像を提示致します(参照:Ultrasoundidiots.com)。明日からのFAST実施の際に、3view×3pointの具体的観察ポイントを意識頂き、今まで以上に精度が高いFASTになれば幸いです。

| RUQ3(右上腹部 肝尾側先端) | https://x.gd/mdHWZ |

| LUQ1(左上腹部 横隔膜下) | https://x.gd/juo8T |

| SP1(恥骨上部 膀胱外側) | https://x.gd/9WN2Y |

| SP3:(恥骨上部 子宮後方) | https://x.gd/B5IhX |

【FASTの効果的な指導法:I-AIMのフレームワーク】

FASTは超音波検査の初学者でも理解・実施しやすいプロトコルであり、上級医が研修医や専攻医に指導する機会も多いと思われます。しかし多くの指導医は、「エコーの当て方は教えられるが、何となく体系的でない」というもやもやした思いを抱えているのではないでしょうか。

このモヤモヤした悩みに対して、超音波教育のフレームワーク「I-AIM」が有効ですので、ご紹介致します。

1. Indication(適応)

FASTを実施すべき状況について指導します。

- 実施タイミング: 外傷、ショック、腹腔内出血疑いなど

2. Acquisition(画像習得)

以下の4Pに基づいて画像描出技術を指導します。

- Patient:適切な体位

- Probe:プローベの選択、持ち方、当てる位置

- Picture:適切な画像を得るためのプローベ操作

- Protocol:画像記録の手順

3. Interpretation(画像解釈)

正しく画像を”読む”ための指導です。

- 評価項目の理解

- 正常所見の理解

- 異常所見の理解

- 実症例や教材を用いた所見の判読トレーニング

4. Medical Decision Making(臨床への統合)

超音波検査の結果とその他の臨床情報を統合し、マネジメントを実行するための指導です。

- FAST結果に基づく臨床判断

- 陽性/陰性それぞれの場合の臨床アクション

- シナリオベースでのトレーニング

いかがでしょうか。我々救急医は日常診療でこれら「I-AIM」の要素を無意識的に統合してFASTを実施しています。エコーの指導というと、画像習得(Aの要素)に注目が集まりがちですが、Aの指導だけでは超音波診療は成立しません。指導の際には、「I-AIM」の観点から学習者の得意/不得意応じた適切な教育内容を選択することが重要です。単なる画像描出技術の習得に留まらず、YouTubeでの症例供覧やシナリオシミュレーションなど、多様な教育手法を組み合わせることで、より効果的な指導が可能になるでしょう。

そうは言っても超音波の教育は皆様、色々とご苦労されていることも多いかと思います。

シェア頂いた皆様のエコー教育における工夫やTipsを共有致します。

問6:救急外来におけるエコーの教育について、工夫して取り組まれている実践例や指導のTipsなどshare頂けるものがありましたらご教授ください!

≪回答≫

・実践を通じた学習:状態の安定した救急外来患者でエコー評価をとにかく実践させる。学生同士でエコーを当て合う練習も有効。

・正常所見の習得: 正常所見を理解するために繰り返しエコーを当てる練習を行う。

・CT/画像診断との連携: CTで確認後、再度エコーで同じ部位を確認することで、画像所見とエコー像の関連付けを強化する。

・陽性症例への曝露: 陽性症例が多い環境での研修、1当直1エコーの実施など、実践経験の機会を増やす。

・Pocus Atlasの活用: Pocus Atlasを用いて陽性例を示し、教育効果を高める。

・解剖学的名称の確認: 描出された部位の解剖学的名称を質問することで、研修医の理解度を確認する。

・ハンズオン指導: 研修医が描出に苦労している場合は、一緒にプローブを操作しながら指導する。

・検査閾値を下げる: 気軽にエコーを使用できる環境を作り、エコーに触れる機会を増やす。

・ワークショップの活用:講習会の実施による学習機会と資格認定。

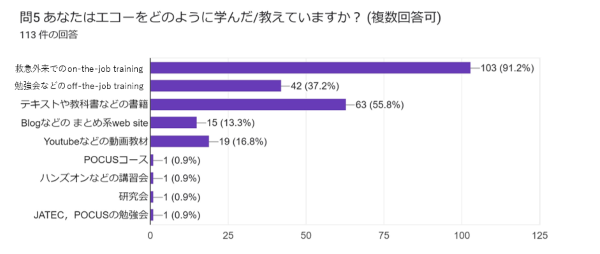

また超音波教育に関する皆様の現状もご意見頂きましたので、ここでシェアさせて頂きます。ほとんどの方が現場でのon-the-jobトレーニングを基本としており、次に勉強会やテキストなどの書籍からの学習が人気のようです。講習会などへの参加はわずか数%程度となっていました。

いかがだったでしょうか。今月は救急外来にありふれたFASTに改めて焦点を当ててみました。明日、エコー検査をするときに、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。現在は超音波に関係する講習会や指導医育成会も全国各地で開催されております。皆様にはEMA発信のメーリングリスト等でアンテナを張っていただき、機会があれば様々なトレーニングに触れることをぜひオススメ致します。

Take home message

1. “救急医”に求められる超音波検査を改めて意識しよう

2. 少量の液体貯留を見逃さない:トレンデレンブルグ体位と3view×3pointの観察

3. 超音波教育の効果的な指導法:I-AIMのフレームワーク

今回参考にした超音波に関するFOAM (Free Open Access Medical-education)

Radiopedia:https://radiopaedia.org/

The POCUS ATLAS:https://www.thepocusatlas.com/

Ultrasound G.E.L. Podcast:https://www.ultrasoundgel.org/

Ultrasoundidiots.com:https://www.ultrasoundidiots.com/

文献

1)Moore CL, Copel JA. Point-of-care ultrasonography. N Engl J Med. 2011 Feb 24;364(8):749-57.

2)Díaz-Gómez JL, Mayo PH, Koenig SJ. Point-of-Care Ultrasonography. N Engl J Med. 2021 Oct 21;385(17):1593-1602.

3)亀田徹. 急性期診療におけるPOCUSの現状と展望. 超音波医学. 2019; 46: 5-15.

4)日本救急医学会Point-of-Care超音波推進委員会. ⽇本救急医学会 救急 point-of-care 超⾳波診療指針. ⽇救急医会誌. 2022; 33: 338-83.

5)Kimura A, Otsuka T: Emergency center ultrasonography in the evaluation of hemoperitoneum: a prospective study. J Trauma. 1991; 31: 20–3.

6)Wojtowicz J, Rzymski K, Czarnecki R. A CT evaluation of the intraperitoneal fluid distribution. Rofo. 1982;137(1):95–9.

7)Rozycki GS, Ochsner MG, Feliciano DV, et al. Early detection of hemoperitoneum by ultrasound examination of the right upper quadrant: a multicenter study. J Trauma. 1998;45(5):878–83.

8)Lobo V, Hunter-Behrend M, Cullnan E, Higbee R, Phillips C, Williams S, Perera P, Gharahbaghian L. Caudal Edge of the Liver in the Right Upper Quadrant (RUQ) View Is the Most Sensitive Area for Free Fluid on the FAST Exam. West J Emerg Med. 2017 Feb;18(2):270-280.

9)亀田メディカルセンター|亀田総合病院 救命救急センター Blog

https://www.kameda.com/pr/ccmc/post_130.html

10)Zanobetti M, Coppa A, Nazerian P, Grifoni S, Scorpiniti M, Innocenti F, Conti A, Bigiarini S, Gualtieri S, Casula C, Ticali PF, Pini R. Chest Abdominal-Focused Assessment Sonography for Trauma during the primary survey in the Emergency Department: the CA-FAST protocol. Eur J Trauma Emerg Surg. 2018 Dec;44(6):805-810.

11)Abrams BJ, Sukumvanich P, Seibel R, Moscati R, Jehle D. Ultrasound for the detection of intraperitoneal fluid: the role of Trendelenburg positioning. Am J Emerg Med. 1999 Mar;17(2):117-20.