EMA症例124:8月症例解説

2021年8月症例にご参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。8月29日時点で質問に回答をいただいた方は187名いらっしゃいました。ここでは8月27日までにご回答いただいた166名の回答について集計結果を紹介します。

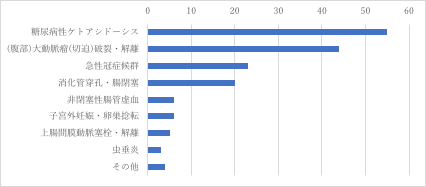

質問1:現時点で最も除外したい疾患を1つ挙げてください。

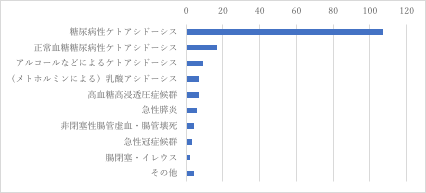

質問 2:現時点で最も疑わしい疾患を1つ挙げてください。

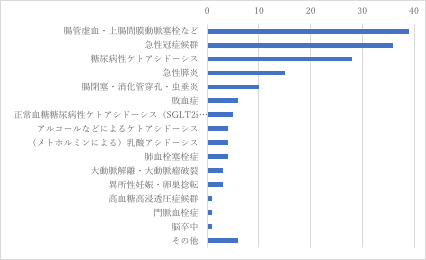

質問 3:現時点で最も除外したい疾患を1つ挙げてください。

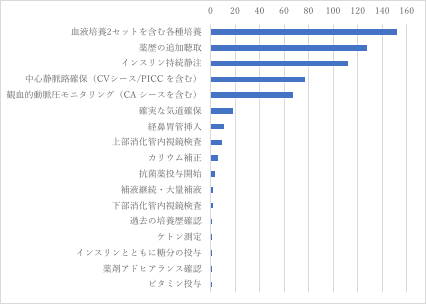

質問 4:本症例で追加したい検査・治療を4つまで選んでください。

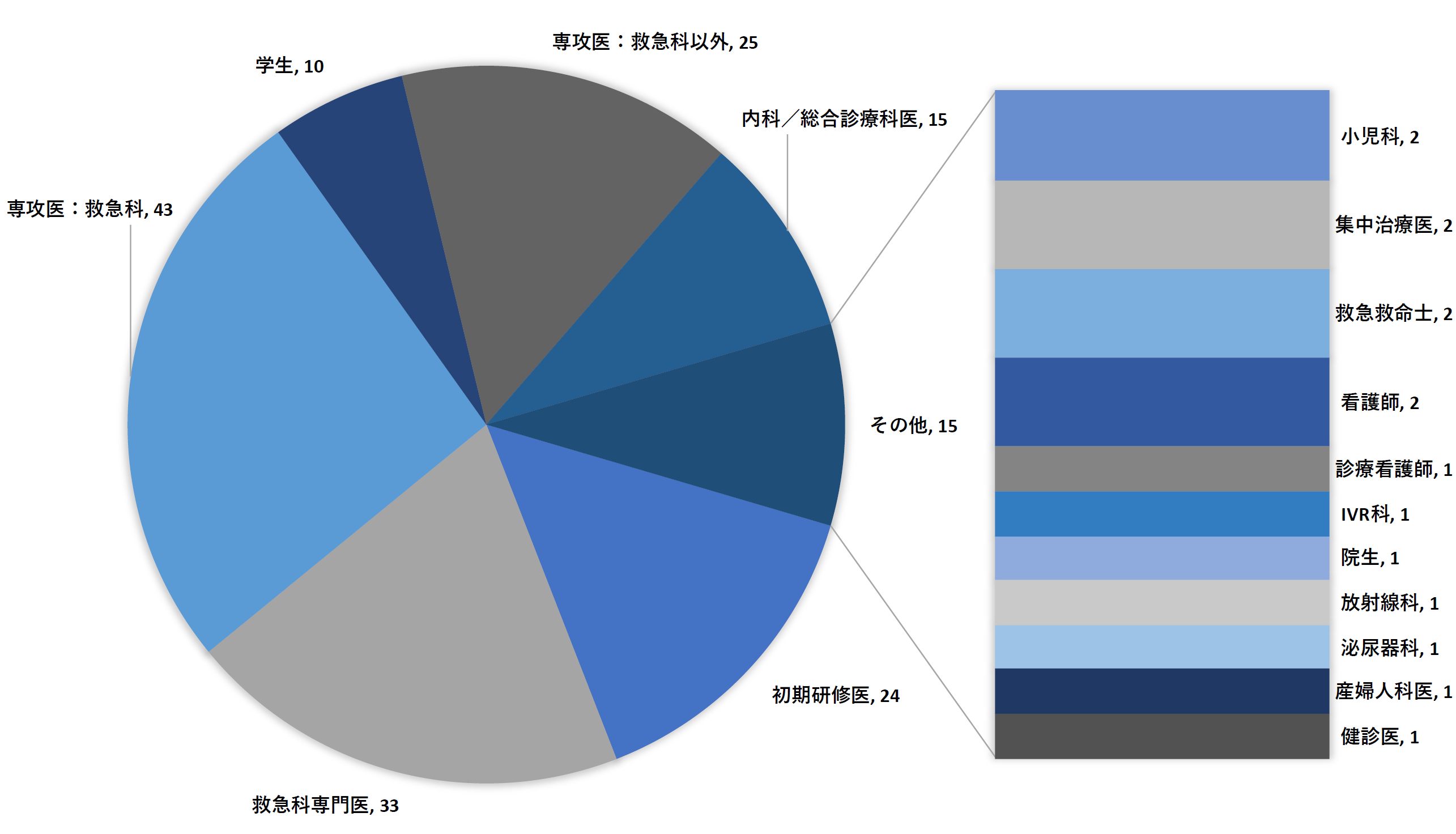

質問 5:あなたの属性は?

本症例は腸球菌による尿路感染症を契機に発症した糖尿病性ケトアシドーシス(以下DKA)の診断で入院としました。入院直前の追加情報を再掲します。

バイタルサイン:

会話可能、呼吸回数36/min、SpO2 100%(R.A.)、深く大きな呼吸は持続している

HR102bpm、BP145/58mmHg、GCS 15(E4V5M6)、BT38.2度

Point of care testing:

動脈血液ガス分析:pH 7.34, PaCO2 30.2Torr, PaO2 80.2Torr, HCO3 18.4mmol/L, Lactate 2.8mmol/L, Hb 12.8g/dL, Glucose 224mg/dL, Na 147 mmol/L, K 2.9 mmol /L, Cl 109 mmol /L, Ca++ 1.12 mmol/L

頻呼吸・頻脈が持続しており、National Early Warning Score 5点相当にて、綿密なモニタリングの継続を要する状態であると判断しました。DKAの治療自体も数時間毎の血液ガス分析とインスリン持続静注の調整やカリウムの補充などが必須であることなどを踏まえて集中治療室へ入室の方針としました。一方、頻呼吸はKussmaul呼吸であり、呼吸不全によるものではないことを動脈血液ガス分析にて確認し、血行動態も比較的安定していることなどを踏まえて観血的動脈圧モニタリングは選択しませんでした。造影剤使用後であった事から乳酸アシドーシスの出現を危惧してメトホルミンの休薬を指示しました。その後、家族によって持ち込まれたお薬手帳の記載からSGLT-2阻害薬などの内服を確認しました。カリウム補正に際しての安全性や血液ガス分析の頻回な採取を目的に中心静脈ラインを確保、集中治療室へと入室としました。翌日までにAnion Gap開大は概ね消失した事からDKAは寛解と判断、Basal-Bolus療法(基礎・追加インスリン療法)に切り替えました。その後DKAの再燃ないことを確認し一般病床へ退室としました。

広く用いられているアメリカ糖尿病学会のDKA診断基準として、「血糖250mg/dL以上」「動脈血pH 7.3以下のアシデミア or 動脈血HCO3- 18mmol/L以下の代謝性アシドーシス」「血中 or 尿中ケトン陽性」が挙げられます(参考文献1)。

しかしながら、皆さんもご存知の通り、実臨床では基準を満たさない症例が多いのが実際です。例えば、呼吸性代償によりpHが補正されている場合、代謝性アルカローシスの合併によりアルカレミアを呈する場合などがあり、pHだけに目を取られては正しい診断ができません。DKAとは血液ガス分析を系統的に評価できなければ正しく診断ができない病気と言えます(参考文献2)。

また、ついつい尿中ケトン陽性にこだわりがちですが、所謂「ケトン体」とは「アセトン」「アセト酢酸」「3-βヒドロキシ酪酸」の総称であり、尿ケトンとして評価できるのはアセトンとアセト酢酸のみになります。実際にDKAで増加するのは主に3-βヒドロキシ酪酸であり、尿ケトンの寡多で病勢を判断するのは適切ではないと言えます。この為、適切にケトン体の定量を行う場合には、多くの施設で外注検査である血中ケトン体分画の測定が必要でした。近年血糖測定のみならず3-βヒドロキシ酪酸を測定できるデバイスが複数機種発売されています。皆さんの中にもケトアシドーシスを疑う症例で測定している方もいらっしゃるかも知れません。これまでAG開大型代謝性アシドーシスとしてまとめて取り扱っていた中で、乳酸に次いで直接測定できるようになれば、病態や病勢の正確な把握ができるかも知れません。

そして、これも皆さん御存知の通りと思いますが、血糖値が正常でもDKAを否定できません。これまでは極度の飢餓や肝疾患などでグリコーゲンが枯渇している状況などにて起こり得るとされてきましたが、ここ数年でSGLT2阻害薬による正常血糖DKA(euglycemic diabetic ketoacidosis;以下、euDKA)の報告が増えています。SGLT2阻害薬によるeuDKAでは本来ならば高血糖が生じる状況にも関わらず尿中に多量の糖が排泄され、結果として高血糖を来さないものと考えられています。この為、SGLT2阻害薬内服中の症例が消化器症状などDKAを疑うべき症状を呈する場合には、高血糖がなくともDKAを疑う必要があります(参考文献3)。

それでは、具体的にどのようなケースでDKAを疑うべきなのでしょうか。最も典型的と言えるのは1型糖尿病患者の意識障害や腹痛、悪心・嘔吐でしょう。しかし、実際にDKAとして加療された患者の20〜30%が2型糖尿病患者であり、また初発症状がDKAの劇症1型糖尿病に遭遇することも少なくはなく、注意が必要です。

本症例では、比較的頻呼吸であり、Kussmaul呼吸の状態だったと判断しました。これは代謝性アシドーシスを呼吸性に代償しようとする結果とされており、速いのみならず、深い呼吸であることがポイントです。即ち、呼吸回数と1回換気量をどちらも上昇させて効率的にCO2を排出する生理的反応であり、DKAなどの代謝性アシドーシスを疑う上で有効な情報であると考えられます(参考文献4)。

本症例の末梢静脈血液ガス分析を再提示します。

pH 7.29 PvCO2 35.2Torr HCO3 20.2mmol/L Lactate 3.6mmol/L

Na 144 mmol/L K 3.2 mmol /L Cl 103 mmol /L Ca++ 1.18 mmol/L

Hb 14.2g/dL Glucose 240mg/dL

静脈血pHは動脈に比して通常0.03程度低いことが知られていますが、これを加味してもアシデミアです。静脈血HCO3-も動脈に比して通常1.0〜1.4mmol/L高いと知られていますが、HCO3-は低下しており、代謝性アシドーシスを指摘できます。CO2低下の程度は代償として妥当な範囲に思われますが、これは静脈血である点から正確な評価は困難と考えます。Anion Gap(以下AG)は20.8mmol/Lと開大しており、ΔAG=AG算出値―AG正常値=8.8mmol/Lとなり、補正HCO3-=HCO3-実測値+ΔAG=29mmol/Lと代謝性アルカローシスも並存していると判断されます(参考文献2, 5, 6)。

即ち、本症例はAG開大型代謝性アシドーシス+代謝性アルカローシスと判断されます。AG開大型代謝性アシドーシスの鑑別としてはアセトアミノフェン、アスピリンなどのOverdoseやエチレングリコール・メタノールなどの摂取がありますが、いずれも本症例では該当しませんでした。腎不全や横紋筋融解症も該当せず、そもそもAG算出に影響を及ぼすような低アルブミン血症も認めず、乳酸値でΔAGを説明できない状況であり、ケトアシドーシスを疑う状況と考えました。

このため、診断基準には該当しない部分もありましたが、SGLT2阻害薬内服の背景や著明な尿糖高値からeuDKAの診断に至りました。

DKAの契機として5IやThe I’sと言う語呂合わせが有名です。

感染症Infection →肺炎・尿路感染症が多い

炎症Inflammation →膵炎や広範熱傷など

インスリンInsulin →アドヒアランス不良

医原性Iatrogenesis →ステロイド投与など

梗塞・虚血Infarction/ischemia →急性冠症候群・脳梗塞など

中毒Intoxication →アルコールなど

妊娠Infant

本症例では、腹痛の原因検索として施行された各種検査と合わせて尿路感染症の診断としましたが、意識障害で来院したDKA患者の脳梗塞や糖尿病のために疼痛が判然とせず診断が遅れる急性冠動脈症候群などpitfallの多い部分だと思います。DKAの診断と治療導入で満足せず、綿密な原因検索も行わなければなりません。

Take home message

(1) 代謝性アシドーシスを疑うKussmaul呼吸を見逃さない。

(2) DKAは「アシドーシス」「高血糖」「ケトーシス」が大切。

(3) 正常血糖糖尿病性ケトアシドーシス(euDKA)は「アニオンギャップ開大型代謝性アシドーシス」「SGLT2阻害薬などの誘因」で診断するしかない。

(4) DKAの治療と並行して原因検索は忘れずに行う。

参考文献

- Abbas E. Kitabchi et al., Diabetes Care, 2001

- 関藍ら, Hospitalist, 2019

- Fateen Ata et al., Scientific Reports, 2021

- Maya Fayfman et al., Med Clin North Am, 2017

- Benjamin M Bloom et al., Eur J Emerg Med, 2014

- Anthony L Byrne et al., Respirology, 2014